这是知名艺术自媒体人“意公子”的意外之著,是一本面向中国艺术爱好者的艺术类普及读物。它以独特的视角和生动的语言,将中国艺术的发展历程娓娓道来。从原始社会、春秋战国,至秦汉、隋唐、宋元明清,为我们展示了陶器、玉器、青铜器、绘画、书法等近百件绝代佳品,讲述了艺术发展的历史逻辑,揭示了艺术对社会生活的作用和在社会变革中的角色。

※ 此文本仅作习读之用,禁止转载,如侵联删。为便于朗读,个别字词分段做了微调;建议读出章节标题;此篇分为22个段落。

大话中国艺术史

作者:意公子

1.

第三章 秦汉艺术 让世界记住我!——青春期的第一次成熟

经过了好动好奇的儿童期,中国艺术也来到了它的青春期。青春期是多么复杂而重要的阶段呀,我们对其将会分成两部分来说。首先是秦汉艺术时期,讲的是青春的气魄。青春期,肌肉组织快速生长,这让我们拥有了更健壮的体格。我们开始意识到自己的力量,并且迫不及待地向世界挥舞拳头,试图让所有人都看见这龙骧虎视、气势如虹。而中国艺术走到这一阶段,也迎来了它青春期的第一次成熟。

经过春秋战国500多年的纷争,混乱而破碎的中国版图终于在嬴政带领的金戈铁马下,归于统一。书同文,车同轨,统一货币和度量衡,中华民族第一次这么大规模地拧成一股绳,从此对内交流、对外防御,成了这个阶段的主题。这个阶段的艺术,重写实,但更重意象;重当下之用,也更重流芳千古。

2.

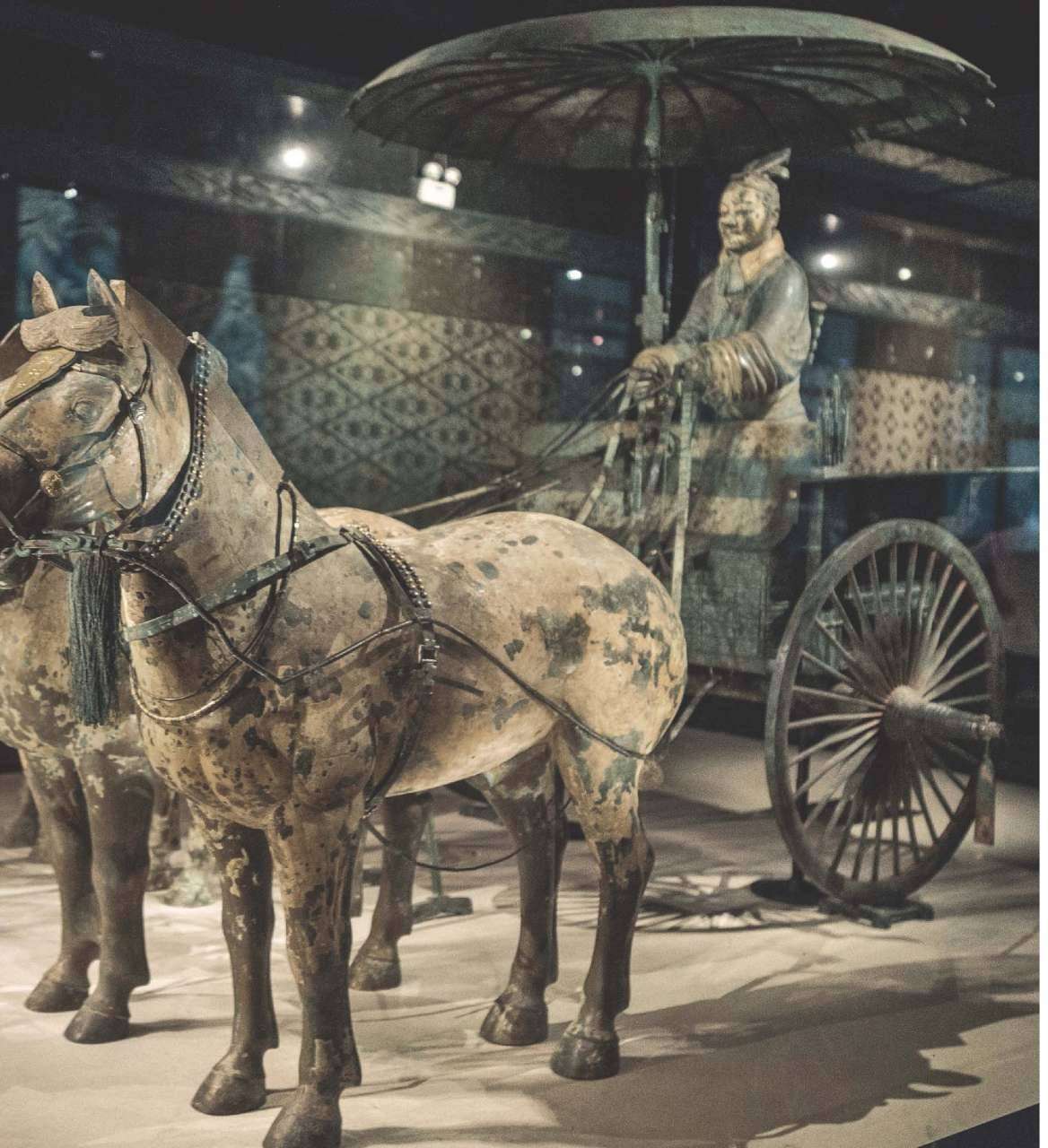

其中,最引人瞩目的一定是秦陵兵马俑。这支庞大的地下军团,自烧成之日起便注定了它将成为陶瓷工艺史上的不朽传奇。在工匠们塑、捏、堆、刻、划等技法之下,秦陵兵马俑成就了千人千面的传奇,一展当年“扫平六国,带甲百万”的秦国军队的雄姿。

与秦代工匠完全按照客观对象进行描摹不同的是,对于汉代工匠而言,他们重形,也更讲究意象。少年战神霍去病墓前所立的主雕马踏匈奴,便是汉代雕塑对前朝的突破,更是中国雕刻史上的经典之作。只见军马面容安详,气定神闲,而在它的脚下,是一个发须皆乱、手持弓箭,正在垂死挣扎的匈奴人。汉代工匠选择因势造形,利用石料的自然形状在马的关键部位略施斧凿,使其呈现出另一种古拙粗犷(guǎng)的美。

马踏匈奴 西汉 陕西茂陵博物馆藏

而这种“事死如事生”的丧葬概念,其实是中国艺术史上一个亘(gèn)古不变的主题。

3.

西汉楚墓中出土了大量漆器随葬品。作为“养生送终之具也”,漆器经久耐用,防腐抗潮,它方正规矩的造型是汉代独尊儒术的一种体现。漆器在汉代进入了“黄金时代”,漆耳杯的生产及制作更是达到了空前的盛况。那时候的人们希望在死后仍能享受生前的一切,甚至过得更好,墓葬艺术于是成了艺术史上一个特别的主题。直到今天,我们在葬礼上还能看到亲属为死去的家人烧去纸糊的房子、汽车、电脑等各种现实生活中真实存在的事物。西汉时期出现了许多画像石和画像砖。这是一种雕刻着不同画面,用来构筑墓室、石棺和庙阙等的建筑石材,有着极强的装饰趣味。在今天山东省嘉祥县的武宅山,就保存有武氏家族墓葬刻石40多块。这上面,不仅刻有伏羲、女娲、尧、舜、文王、周公、孔子等古代帝王圣贤的画像;有历史上的忠勇侠士的故事,如荆轲刺秦王、聂政刺韩王等;有表现古代神话故事的石砖,如东王公与西王母相见的故事,雷公、风伯等画像;还有描绘孝子烈女故事的石砖。

4.

就拿我们最熟悉的《荆轲刺秦王》来说,在工匠们的巧手下,呈现了荆轲图穷匕见,秦王惊慌失措、无处逃匿,匕首刺入梁柱这一惊险瞬间。工匠们在创作前会先将石头磨平,再进一步勾勒出画面里出现的人事物轮廓。紧接着,他们把轮廓周围多余的部分凿掉,使整个画面中人事物的形象“浮现”,再对其进行更细致的雕琢,用这样凸面线刻的雕刻方式表现出立体感和气势。

难怪鲁迅先生会说“唯汉人石刻,气魄深沉雄大”。这些或朴素,或古拙,或生动的汉代画像石、画像砖,其题材之丰富、寓意之深刻,几乎涵盖了汉代社会生活和精神生活的方方面面,也有“绣像的汉代史”和“石上史诗”的称号,是研究汉代制度与社会生活的第一手资料。

武梁祠“荆轲刺秦王历史故事”车骑画像拓片

无论是题材内容,还是表现形式及技法,这时候的绘画比起前朝又上了一个新台阶,呈现出一片欣欣向荣、生机勃勃的景象,可以说是中国绘画史上的第一个发展高潮。

5.

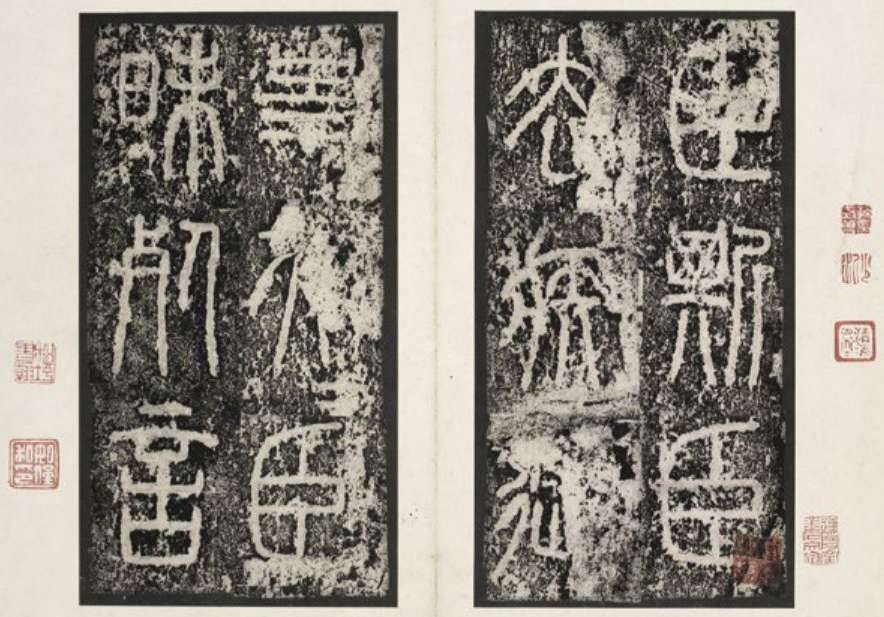

泰山刻石(明拓片) 传为李斯撰并书 故宫博物院藏

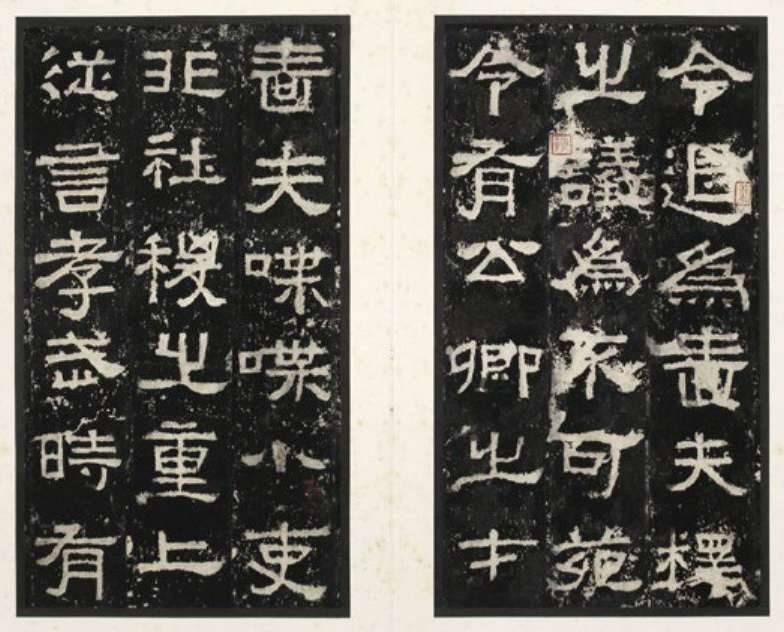

明初拓东汉张迁碑 佚名(东汉)书丹,孙兴(东汉)刻石 故宫博物院藏

这边绘画创作正进行得如火如荼,那边书法也不甘示弱。可以毫不夸张地说,秦汉时期是小篆和隶书的天下。

秦代李斯的小篆,工整均匀,笔画细长,仔细看的话会发现每一个笔画的处理都左右对称均衡,沉着有力,有一股子浑厚之气。今天有不少人选择小篆作为自己书法入门的首选。但值得一提的是,小篆原先是写在竹简或刻在金石上的,并不像我们今天用毛笔写在宣纸上。同样是小篆,在金石印章和宣纸上,呈现出来的是两种完全不一样的韵味。