这是知名艺术自媒体人“意公子”的意外之著,是一本面向中国艺术爱好者的艺术类普及读物。它以独特的视角和生动的语言,将中国艺术的发展历程娓娓道来。从原始社会、春秋战国,至秦汉、隋唐、宋元明清,为我们展示了陶器、玉器、青铜器、绘画、书法等近百件绝代佳品,讲述了艺术发展的历史逻辑,揭示了艺术对社会生活的作用和在社会变革中的角色。

※ 此文本仅作习读之用,禁止转载,如侵联删。背景音乐选配了三首纯音乐,顺序循环播放即可。为方便朗读,个别字词分段做了微调;建议读出章节标题;此篇分为22个段落。

大话中国艺术史

意公子

1.

第四章 魏晋南北朝 兵家不幸诗家幸——青春期的第一次失落

文学巨著《三国演义》在一开篇就说:“天下大势,分久必合,合久必分。”这句话特别适合拿来形容魏晋南北朝。

从公元189年东汉名存实亡,经历过英雄辈出的三国年代,到西晋短暂50年、如昙花一现的统一,再到五胡入华、十六国混战、南北朝对峙,一直到589年隋朝实现大一统,中国一共分裂了400年。从公元189年东汉名存实亡,经历过英雄辈出的三国年代,到西晋短暂50年、如昙花一现的统一,再到五胡入华、十六国混战、南北朝对峙,一直到589年隋朝实现大一统,中国一共分裂了400年。

在这400年里,“皇帝轮流做,明年到我家”。各方势力混战不断,中华大地上数次出现“万姓流散,死亡略尽,斯乱之极也”的灾难。如果说上一章的秦汉,代表了一个人在青春期的成熟;那么这一章的魏晋,则指向的是青春期的失落。但青春的奇妙性也就在这里,不是吗?

2.

一方面,你看着自己渐渐成长的身体和日益壮硕的肌肉,你希望向全世界亮出自己的拳头,证明自己的存在;另一方面,在人生的挫折里,在对于生命意义的探求里,我们也开始有了更多的思考和抒情。既然战乱让生命变得如此不值钱,那究竟应该如何把握这短暂的一生呢?

于是,我们看见了“竹林七贤”,他们在出世与入世间挣扎,最后在山林里找到了自己的精神归宿。他们宽衣大袖、风流倜傥、服药喝酒、弹琴长啸,做着在乱世中的各种人生实验。他们所创造的魏晋风度,成为后世最杰出的文人都向往的生活方式。当代美学家李泽厚先生甚至认为,这是中国文化史上一次“人的觉醒”,是人对自己生命、意义、命运的重新发现、思索、把握和追求。

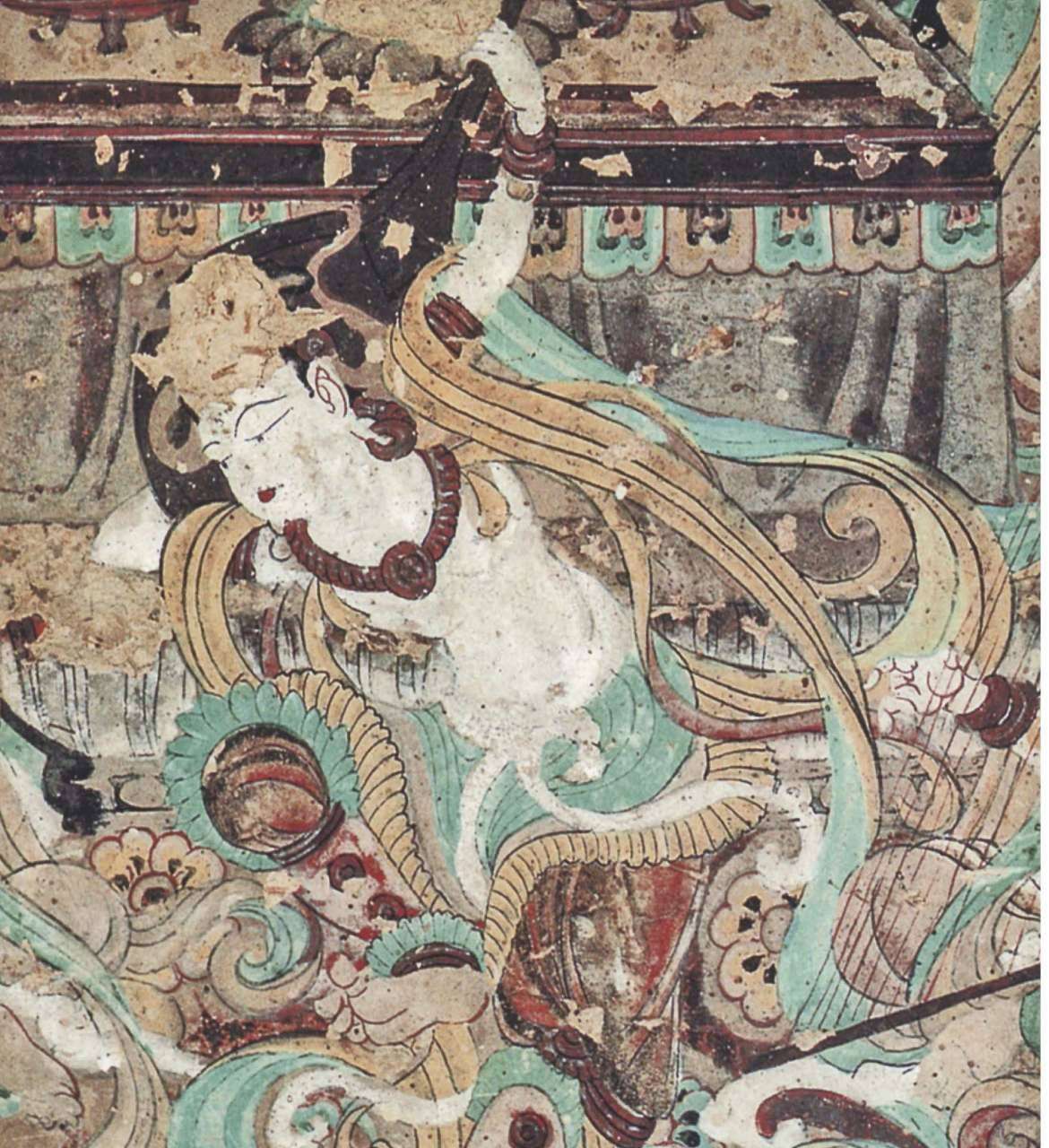

我们还看见了佛教的第一次兴盛。在那个杀戮频仍、生灵涂炭的年代里,百姓在现实生活中找不到出路,于是寄心宗教,寻求心灵的慰藉。于是,我们看见了在公元366年的一个黄昏,一个叫乐(yuè)尊的僧人来到敦煌,凿下了第一座洞窟。从此,越来越多的信众开始在这里用绘画和雕塑佛像来为自己和家人“立功德”,从而建立起中华文明史上一座伟大的艺术宝库。

3.

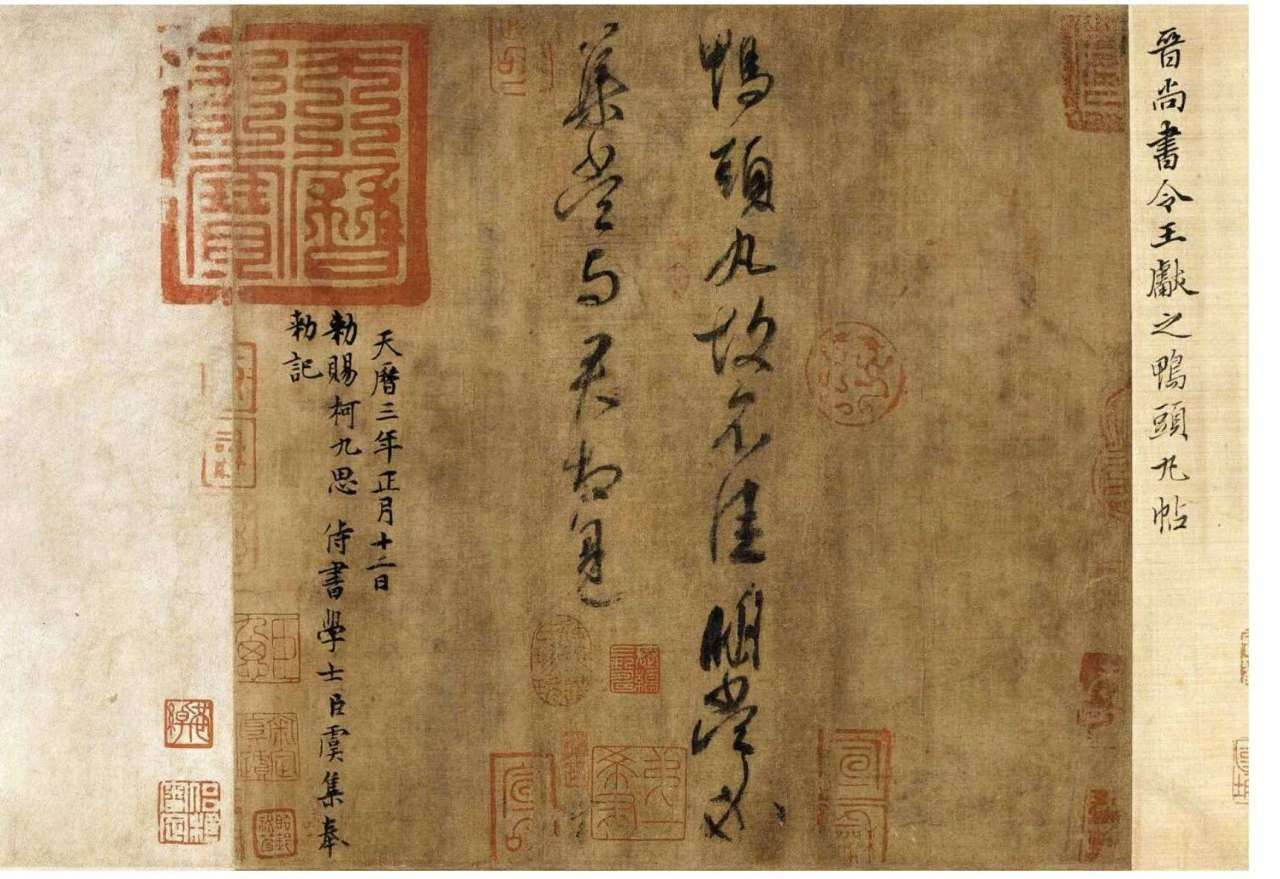

当然,我们还看到了许多耀眼的名字:“佛画之祖”曹不兴、“书圣”王羲之、“画绝”顾恺之……在魏晋以前,中国历史上少有带着署名的绘画作品。我们看到的多是画工、画匠,他们所画之事,也多是为统治者服务。但王羲之的出现,让我们看见了书法可以“以文载道”。他笔下的每一个字,都有生命和灵魂。他的儿子王献之和他并称为“二王”,老爸以行书称道,儿子则擅长行草,各有千秋,是东晋书法的两大巅峰。

《鸭头丸帖》 王献之(东晋) 上海博物馆藏

同时,魏晋南北朝还诞生了一支全新的画家组合,成员分别是东晋的顾恺之、南朝宋的陆探微和南朝梁的张僧繇,人送外号“六朝三杰”。

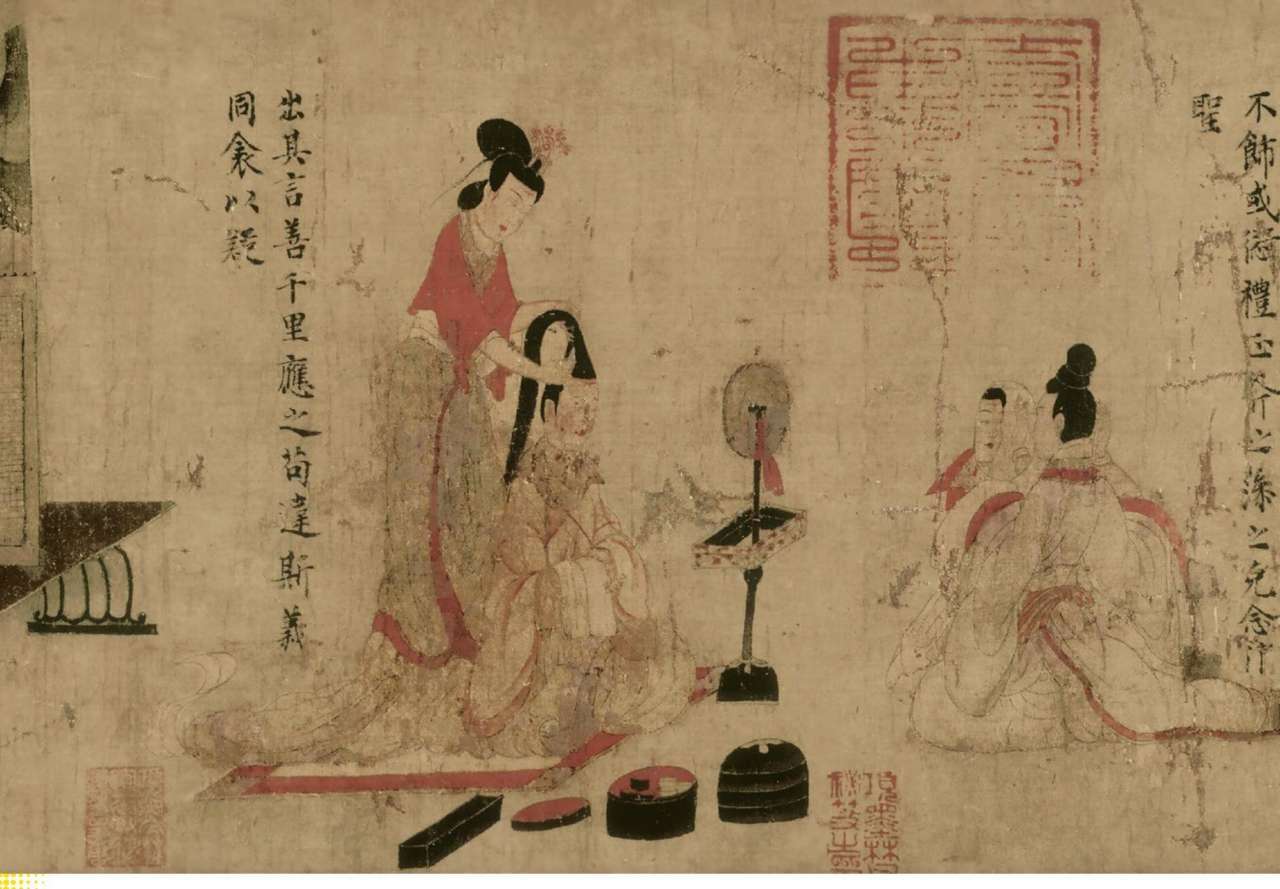

顾恺之带着一幅《女史箴(zhēn)图》率先出场。当时的绘画,承担了很多教化的功能。而这一幅《女史箴图》就把历代很多女性楷模画在上面,以此起到教育的作用,意思就是你们女孩子以后要成为这样的人。这些历代先贤圣女,一身长裙及地,腰间还缠着根细长的飘带,缓步走来的样子竟有点飘飘欲仙,如同天女下凡。顾恺之在勾勒画中人物时,每一根线条都是一气呵成,连绵不绝。后来,人们就把这种行云流水的用线笔法叫作“春蚕吐丝”,是不是很形象?

《女史箴图》局部 对镜梳妆 唐摹本 顾恺之(东晋) 大英博物馆藏

4.

当然,顾恺之之所以会被称为“画绝”,还在于他让我们看见了,画笔不再只是为了记录。当《洛神赋图》里的宓(fú)妃三步一回头,而曹植被一众随从搀扶着,痴情凝视她离去的身影时,我们看见了一次人神永别的真实记录,更看见了一段依依不舍的真情流露。从此,“传神”成了中国绘画传统中最基本的理论之一,也成为中国人物画不可动摇的传统,被后代画家奉为圭臬(niè)。

顾恺之还有一个忠实粉丝,他就是南朝宋的陆探微。可惜的是,我们今天已无法看到他传世的真迹,只能从现存同时期的相关作品和后人的描述中,窥见一丝他“秀骨清像”的绘画特色。这也是魏晋时期的一种审美特色,将人物画得清瘦,借以呈现人物打骨子里透露出来的那一种清隽(jùn)。陆探微的创作,重外在,更重内在。

不仅如此,陆探微还创造性地将书法入画。他从飘逸流畅的草书中获得启发,将这种连贯一气的笔法融入绘画创作之中。唐代张彦远在《历代名画记》中给出了高度评价,他说:“陆公参灵酌妙,动与神会。笔迹劲利,如锥刀焉。秀骨清像,似觉生动,令人懔(lǐn)懔若对神明。”

5.

“六朝三杰”最后一位出场的是南朝梁的张僧繇(yáo)。虽然这名字听起来很陌生,但你一定听过成语“画龙点睛”。故事中那位给龙点睛,让龙活起来并腾云驾雾而去的主人公便是张僧繇本人,如假包换。在关于他的描述中,出现最多的便是“笔才一二,像已应(yìng)焉”,形容张僧繇没画几笔,就能把人物神态形象完全地呈现出来。可见,张僧繇的绘画功力之深。

而在“六朝三杰”之外,还有个人不得不提上一嘴。他就是北齐画家,曹仲达。中国艺术史上那句广为流传的“吴带当风,曹衣出水”,其中的“曹”指的就是他。这句话说的是,曹仲达所画的佛像,都像是刚从水里出来一样,衣服紧紧地贴在身上,满是褶皱。和他相反的则是唐代的吴道子。他画人物,笔势圆转,人物身上的衣服像是被微风吹过,生出一丝褶皱。

遗憾的是,曹仲达没有作品传世,我们今天无法看到他的真迹。但在现存的北朝佛教造像里,我们还是可以看见一些相似的绘画风格。而曹、吴两个人相似但不相同的绘画方式,也影响到后代的人物画、宗教画和雕塑。

6.

从社会的角度上说,长期的混战导致民生艰难,人们活在痛苦和恐惧中;但从艺术的角度来说,混战也让中华民族有了一次前所未有的大融合。不同信仰、不同文化的人经过交流和碰撞,有了更丰富的艺术主题、艺术样式。而混战也让人们在朝不保夕的人生里,有了一次关于人性的深刻探索和觉醒。

这个民族,第一次如此正视“人”这个个体的存在;第一次把人对于“美”的追求作为一个独立的课题来研究。

而我们发现,绘画在魏晋南北朝也渐渐发展成一门独立的艺术。从此之后,越来越多的画家拥有了姓名。在这400年分裂的战火中,中国的艺术就像是青春期的少年,爆发出惊人的力量。

4.1 竹林七贤 第一支文人大V天团,出道!

古时候的七月七,除了是情人节,其实还是晒书日。一条街道的人会把家里的绫罗绸缎、名人字画、珍藏书籍都拿出来晾晒,名为晒物,实为炫耀自己“诗书传家”。魏晋南北朝时,有一个家里穷得叮当响的家伙叫阮咸,他也晒物,但他晒的是什么呢?超级大裤衩!