这是知名艺术自媒体人“意公子”的意外之著,是一本面向中国艺术爱好者的艺术类普及读物。它以独特的视角和生动的语言,将中国艺术的发展历程娓娓道来。从原始社会、春秋战国,至秦汉、隋唐、宋元明清,为我们展示了陶器、玉器、青铜器、绘画、书法等近百件绝代佳品,讲述了艺术发展的历史逻辑,揭示了艺术对社会生活的作用和在社会变革中的角色。

※ 此文本仅作习读之用,禁止转载,如侵联删。背景音乐选配了三首纯音乐,顺序循环播放即可。为方便朗读,个别字词分段做了微调;建议读出章节标题;此篇分为23个段落。

大话中国艺术史

作者:意公子

1.

6.2 范宽《溪山行旅图》人生,并没有什么大不了!

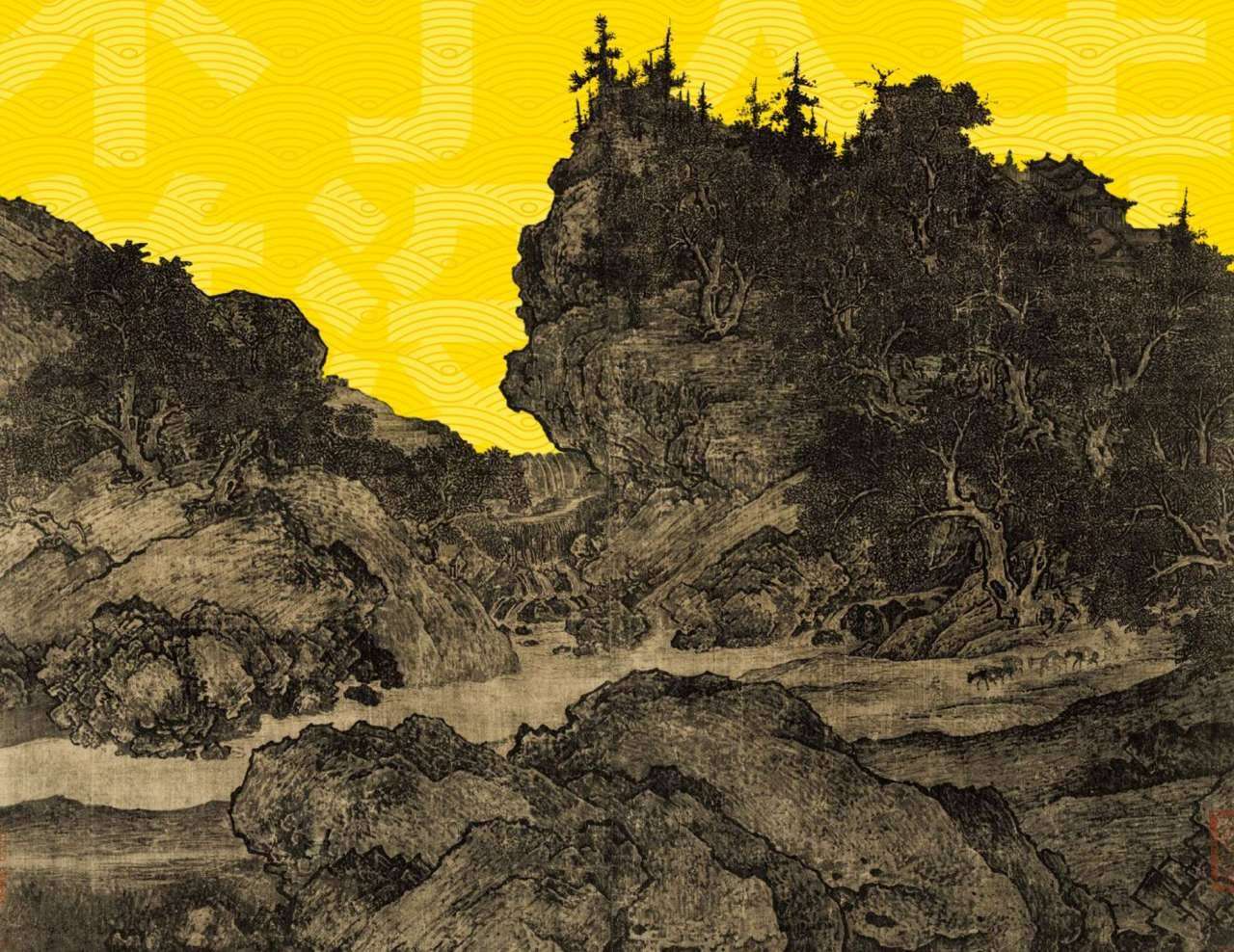

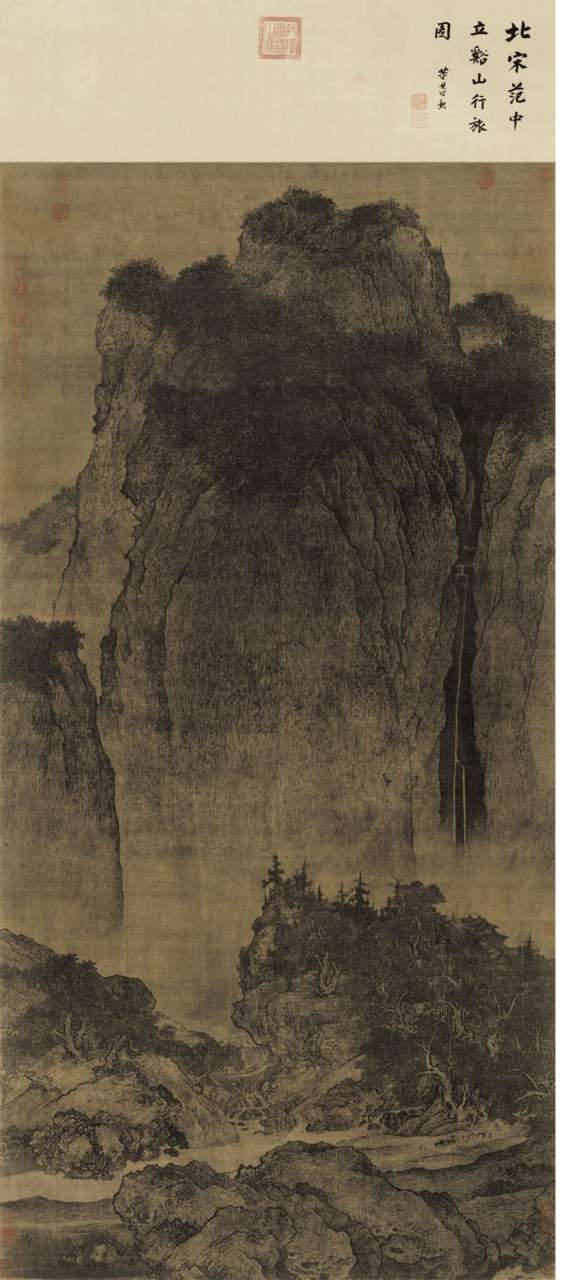

我们知道,宋朝是中国绘画的巅峰时代。那在这个巅峰时代里,最巅峰的画又是哪一幅呢?晚明最重要的书画家、理论家董其昌把这幅画评为了宋画第一——《溪山行旅图》。

它究竟好在哪里?我们知道,山水画是中国艺术里最让观者觉得难以看懂,又让讲者觉得不好表述的。所以,我有一个建议:抛除所有技法,先记住你看到这幅画之后的直观感受。

怎么样?我记得我第一次看见这幅画的时候,脑子里好像有一个巨大的、厚重的声音炸开了——“Duang”!对,这就是我看《溪山行旅图》时的直观感受。

我们在章节开篇中讲过的山水画,要不就是辽阔清雅的,要不就是绚烂多彩的。很少见过像《溪山行旅图》这样子的——

《溪山行旅图》 范宽(北宋) 台北故宫博物院藏

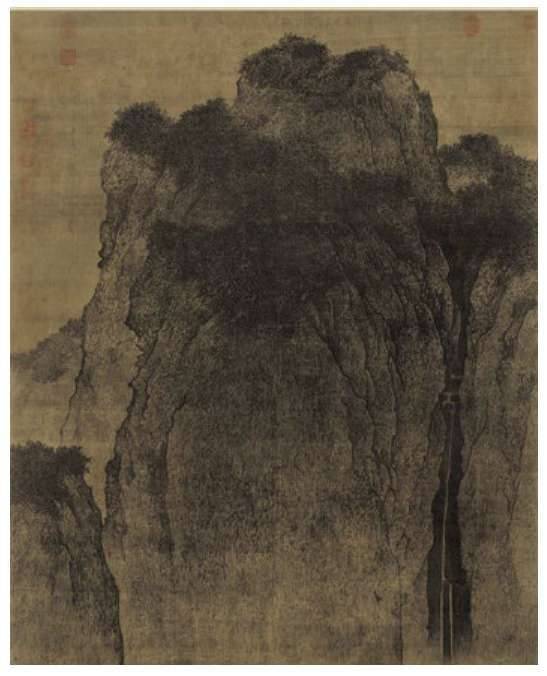

《溪山行旅图》可以分为三个部分,画面最底部,你看见了怪石嶙峋,挡住了后面的道路。再往上到画面1/3处,画的是缓坡和树木,溪水缓慢流过,中间有条路,一队驴子正在拖着货物往前走。而画面上部2/3的面积,是一座几近满幅的大山。它遮天蔽日,像一把锋利无比的斧头猛地一下劈开了云雾,高耸地、稳定地站在我们面前。

2.

《溪山行旅图》 分割图

它有2米多高,1米多宽,一座大山就这样直直地挡在我们面前,像一座巨碑。这种“巨碑式山水”有三幅杰作被我们铭记:郭熙的《早春图》、李唐的《万壑(hè)松风图》以及范宽的《溪山行旅图》。而这其中,又以范宽之作最为生猛。

他在这座让人难以超越的高峰里,完成了自己与宇宙的对话。如果你的人生正在低谷期,不如走进这幅画里,让范宽给你一个人生的答案。

你会不会发现,这幅画怎么看怎么奇怪?这到底是个什么视角?山体的每一部分都很正常,但是放在一起却并不符合逻辑。如果从最底部的前景来看,我们像是在俯视这些石头。虽然它们把道路挡住了,但我们因为视角在高处,所以还能够纵览全局。而从中间部分的中景来看,我们又像是在平视。怪石越堆越高,我们似乎是站在了远端高处,因而能看见山峰上的树木,甚至路上有几头驴,我们都能看得清楚。但整个画面最主体的部分,那座高山,我们却像是完全地仰视了。我们似乎是站在了山脚下,但又不完全是绝对的仰望。因为你还能看见云雾之上的山,只是你不知道,山还有多高,多远。

只用一幅画,范宽就完成了俯视、平视、仰视三个视角,这在中国绘画中是极少见的。

3.

英国汉学家苏立文(Michael Sullivan)在他的《中国艺术史》里说:“科学透视法包含了一个特定的地点的视角和从这个固定的地点所看到的情景。这种方法符合西方人的逻辑思维,但对中国画家却远远不够,他们会提出这样的问题:为什么我们要如此限制自己呢?如果我们已经有了描绘我们所知道的所有事物的方法,为什么还要拘泥于只描绘从一个视角所见到的场景呢?”

于是,我们看到了这幅《溪山行旅图》,它需要我们移动地、多视角地观看它。在观看的过程中,一座静止的山水在我们的知觉里活泛起来了。

但仔细一想,这种处理方式,不就是毕加索开创的立体主义吗?

我在上一本《大话西方艺术史》里,说到过立体主义的开创性。它的厉害之处就在于,在二维的世界里完成了三维世界的视角。所以你能在一个人的身上,看见侧面的鼻子和正面的脸。

而近一千年前的范宽,却早已做到了这一切。这还仅仅只是他在这幅画里,埋下的第一个密码。

这幅画还有一个人生密码——它代表了人生的三重境界。

4.

第一重境界:做一只只看眼前的蝼蚁。

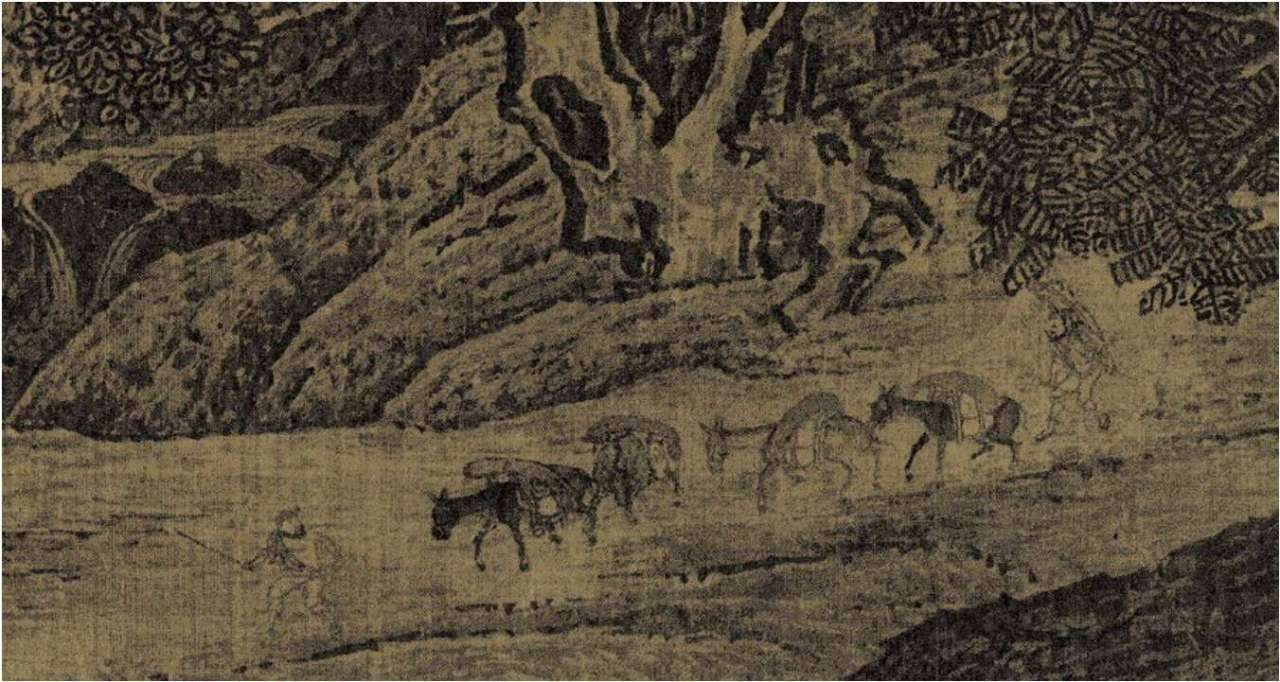

在山脚的路上,我们看到了两个光膀子的人和四头背驮重物的驴。不知道是不是东西太沉了,这些驴的脑袋低垂着,步履沉重。两个人一前一后地走着,眼里好像只有驴,快点吧,再快点吧。

《溪山行旅图》里的行人和驴

《溪山行旅图》里的行人和驴

他们似乎一点都不关心大山和周围的景物,他们的眼里,只有现世的生活。像不像是我们很多人的状态?凡俗世界中,宇宙与我何干?我只能看见我眼前的道路,可我并不知道,虽然前路看来宽广,但我就像是蝼蚁,无法提升和突破。

第二重境界:执着求道的修炼者。

如果我们仔细看的话,会看见范宽在中景的树丛里,画了一个人。即便看得不是很清楚,但你能猜测到,这个看似身穿僧袍的人,正要从茂密的树林里探出一条路,翻山越岭,去到画面最右侧的寺院。

从画上来看,这是一条不明朗的路,眼见得也是一条艰苦的路。

当我们脱离了物质的束缚,来到精神的境界里,所有人都是修行者。但我究竟要寻求哪一条路,才能到达我的“精神彼岸”呢?不知道,很难想清楚。于是我们苦苦探索,就像是这位执着求道的僧人。