39、丰子恺:用童心留住美好,用天真成全自我。上篇我们读到,丰子恺能够成为一代大师,并非一蹴而就,靠的是苦学的精神和良师益友的勉励。那么,从日本留学回来后,他的生活又发生了哪些转变呢?成年后的他家庭生活如何?接下来,让我们开始第三部分“居缘缘堂”的共读。1921年,丰子恺从日本回来后,金钱散尽,又欠下了债,因此只得在多所学校教书,赚钱养家,放弃了继续练习油画和提琴。

40、丰子恺先是在上海专科师范学校任教,又去了昊淞中国公学的中学部任教。在1922年的时候,应老师夏丏尊之邀,去了浙江上虞的春晖中学。在春晖中学执教的两年多里, 同时还在省立宁波第四中学兼课, 往返跋涉于宁波、上虞两地。1924年时,春晖中学教师集体辞职,以匡互生为首在上海创办了立达中学。那时的立达中学,聚集了中国当时知名的才子们,如丰子恺、夏丏尊、朱光潜、夏衍、匡互生、刘薰宇等,可谓是阵容强大,名师荟萃。

41、做教师原非他的志愿,但是丰子恺讲究凡事认真负责的态度,仍然把所学毫无保留地教给了学生,并把教育事业持续做了一辈子。1926年,立达中学在江湾的新校舍建成,并在永义里建造了宿舍。为了工作方便,丰子恺带着家眷一起迁入永义里居住。此时的丰子恺,已经有了五个孩子。缘缘堂,是丰子恺永义里住所的名字。这个命名的来由,与恩师李叔同有关。不过当时的才子李叔同,已经是弘一法师了。

42、那年秋天,弘一法师云游来到了上海,就来永义里见了丰子恺。谈话间,丰子恺与恩师商量为自己的寓所命名。弘一法师的意思是,寓所要取自己最喜欢又最有缘分的名字。于是让丰子恺把自己喜欢的字写下来,揉成纸团,随机来抽取。前后两次,丰子恺都抽到了“缘”字,所以最终,自己的寓所名字就选了“缘缘堂”。自此以后,无论丰子恺的家搬到哪里,都把弘一法师赐的“缘缘堂”的横批带过去,跟随他六、七年之久,直到1933年,在石门湾的宅院建好,真正的缘缘堂才算落下来。

43、“居缘缘堂”这部分,收录的就是丰子恺与孩子们在永义里居住时的相关散文。丰子恺喜欢小孩子的心远近皆知,因此,在缘缘堂里发生的日常琐事,有趣也温馨。有一次,楼窗下的弄里传来一阵卖小鸡的声音,几个孩子急急忙忙出去看。但是最小的孩子元草跌了一跤,哭了起来,丰子恺赶快去把他扶起来带到门口。见了爸爸过来,孩子们这下都不依不饶了,非要让爸爸买小鸡。原本一角大洋一只的小鸡,挑担人非卖两角五,无论丰子恺怎么讲价,对方一分不少。

44、这下可怎么办呢?买吧,又觉得贵了;不买吧,孩子又在旁边哭闹。这个场面像极了如今大街上诸多跟父母吵着要买玩具的孩子,看来每个做父母的,都经历过如此为难的时刻。最后,价格没谈妥,挑担人昂然向前走,背影渐渐消失。留下了一个尴尬的父亲和一群失望的孩子。丰子恺想告诉孩子们,下次看见好的嘴上不要说好,想要的嘴上不要说要。不然挑担夫看孩子如此急切的想要,就会咬着价格不放,一分也便宜不了。可是后来想想,这样教育孩子,不是让他们失了天真烂漫的本性吗?

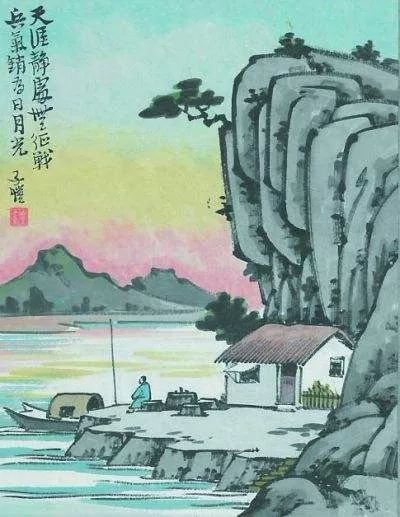

45、这就是丰子恺对待孩子的宽容和开明之处,他希望孩子能保持童心,活得潇洒点,自由点,开心点。他守住了自己的真,也守住了孩子的真。从丰子恺的故乡石门湾到杭州,本来乘一小时轮船,再坐一小时火车即可到达。但丰子恺每次偏要坐客船,走运河,在塘栖(xī)过夜,走两三天,再坐黄包车到家。在客船上,丰子恺可凭窗闲眺两岸景色,也可从容地吃枇杷,吃完后皮和核丢水里,再顺道在水里洗洗手,一举两得。由此我们可以领略到丰子恺崇尚原生态、热爱生活的心境。

46、如他自己所说:“在二十世纪,像夏目漱石这样重视个性,这样嫌恶物质文明的,恐怕没有了。有之,还有一个我。”除了坐船外,丰子恺送考的情景也分外有趣。早秋之时,他和其他几个父母一起,带着一群孩子去杭州投考。途中,丰子恺想让孩子们看看眼前的景色,可是大家一门心思在书本上,并不理睬其他。考了之后,孩子们活活泼泼地回来了。一进门就叽叽喳喳地讨论考题。讲罢,有的面露喜色,有的闷闷不乐。

47、男孩子高声叫:“我横竖不取的”;女孩子也恨恨地说:“我取了要死!”从考完到放榜的几天,气氛十分沉闷,大家茶饭无心,颇为紧张,丰子恺见状,也跟着紧张起来。有一个学校放榜的那天,轮到丰子恺去看,他紧张地没去,而是托了人帮忙看。那个人去看榜之后的一刻钟,空气里充满了紧张的气息,大家眼巴巴等他来。而最后他回来宣布结果的那一刻,又像是末日审判一样,一个个霹雳打下来。好在最后大家都能考取到学校,考到省立学校的,自然带着骄傲,考取其他不太满意的,也立志下半年继续考,定要爬上去。

48、短短一篇《送考》,把孩子们考试前后的情绪描写的淋漓尽致。做孩子的,对于这其中考试的场面尤为感同身受;做父母的,不也是像丰子恺这样,紧张地连放榜都不敢去看了吗?丰子恺的画,同他的散文一样,处处透露着生活的热度。他关心这个世界,一如关心自己的孩子一般。1922年,丰子恺25岁时,一边在春晖中学教书,一边钻研文艺理论,开始尝试用毛笔作画。并于同年发表了自己的第一幅漫画。到了28岁时,《子恺漫画》出版。

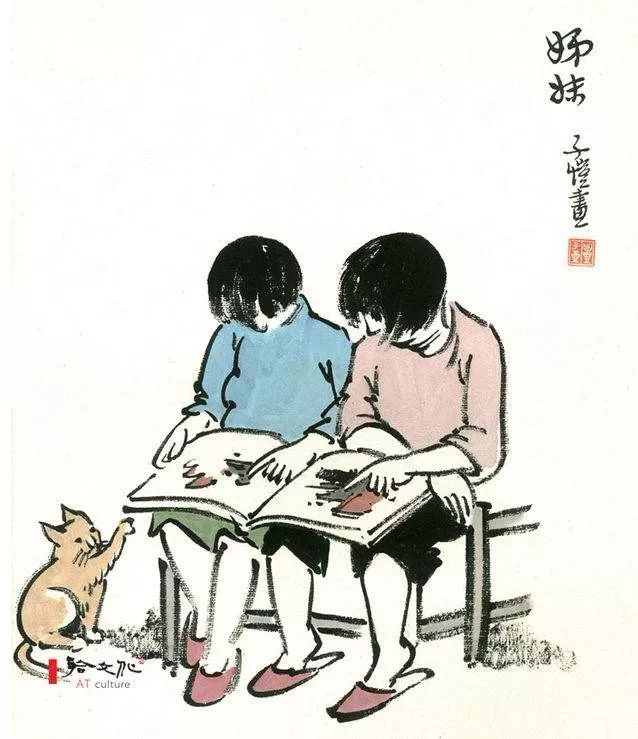

49、在丰子恺之前,中国尚未有“漫画”之说,因此,他被看成是“中国漫画第一人”。他的漫画,就像是对世间众生相的临摹。他观察生活,将看到的一幕幕用画笔留了下来,驻足了时光,也成就了自己。看过丰子恺漫画的都知道,他画里的主角大多数是家人、孩子和普通百姓。他爱孩子,因此,画中最多的就是孩子们的身影。

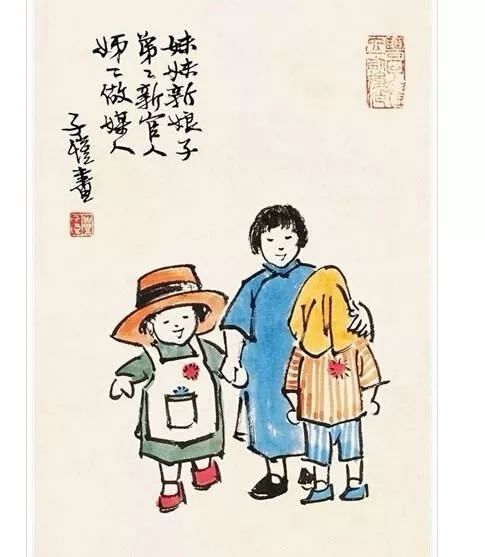

50、比如,孩子们跟着母亲到故乡亲戚家看人结婚,回到上海家里自己也扮起新郎新娘来;比如家里的凳子就是孩子们最好的玩具:一会被当做船,一会被当成车,一会又成了墙壁;又比如一旦知道同伴们有了有趣的游戏,其他几个孩子都火急火燎要参加,哪怕正在洗澡的,也要湿淋淋赤身上阵……一方面,他是个父亲和丈夫,体验着家庭的温馨,另一方面,他像个旁观者,观察着这生活里的点滴。而这些点滴,最后就真的进入到了他的画里。

51、如他自己所说:“我当时的心,被儿童所占据了。我时时在儿童生活中获得感兴。玩味这种感兴,描写这种感兴,成了当时我的生活习惯。”丰子恺一直认为,成人的世界,束缚过多,狭小苦闷;儿童的世界,想象无限,广阔自由。就像他写道:“我企慕这种孩子们生活的天真,艳羡这种孩子们世界的广大。”林语堂先生让丰子恺谈自己的画,可他谈起来的却是生活。因为他的生活就是他的画。他希望用童心留住世间的美好,然而美好的时光总是短暂,因为没过几年,战争来了,丰子恺一家不得不东奔西走,远离故土。

52、丰子恺的漫画里不止有生活,还有人生智慧。在缘缘堂里,丰子恺一家其乐融融。丰子恺自己也把生活中的趣事写成了文,画成了画,留给了世人。可是,幸福的时光总是短暂,战争开始后,他在缘缘堂的安稳生活被打乱了。接下来,让我们开始第四部分“艺术逃难”的共读,去看看一代大师如何在战争中生存和生活。

53、1933年,丰子恺故乡石门湾的“缘缘堂”终于建成。但是到了1937年,日本侵华战争正式开始后,缘缘堂就处在危机之中了。此刻,40岁的丰子恺,看着眼前的宅院,不忍离去。旧的丰家祖宅早已老朽,门坍壁裂,加之家人不断增多,显得拥挤不堪。因此,重修房屋的念想母亲在世时已经有了。可是盖房子毕竟不是一件小事,当时家庭收入也不优渥,所以母亲也只是想想,迟迟未能动土。等到丰子恺钱存得差不多了终于开始建造时,母亲已经去世三年了。因此建缘缘堂,不仅是给当下的家人一个宽敞的环境,更是圆了母亲的梦。

54、缘缘堂埋着丰子恺的根,也承载着他的亲情和乡愁。所以,尽管周围的朋友一个个早已抵达长沙、汉口躲避战火,但他仍迟迟不肯离去。直到石门湾被炸,战火即在眼前,丰子恺才在11月21日时,携全家十口人踏上了逃难之路。离开了缘缘堂的怀抱,途经五省,全程六千里,跋山涉水,艰辛至极,有几次差点命丧黄泉。但是逃难之路并非毫无收获,丰子恺也因此得以开阔了眼界,增长了见闻。同时,他见到了诸多有志之士,并在抗战的烽火中燃起了爱国热情,积极投身到了抗战队伍中。