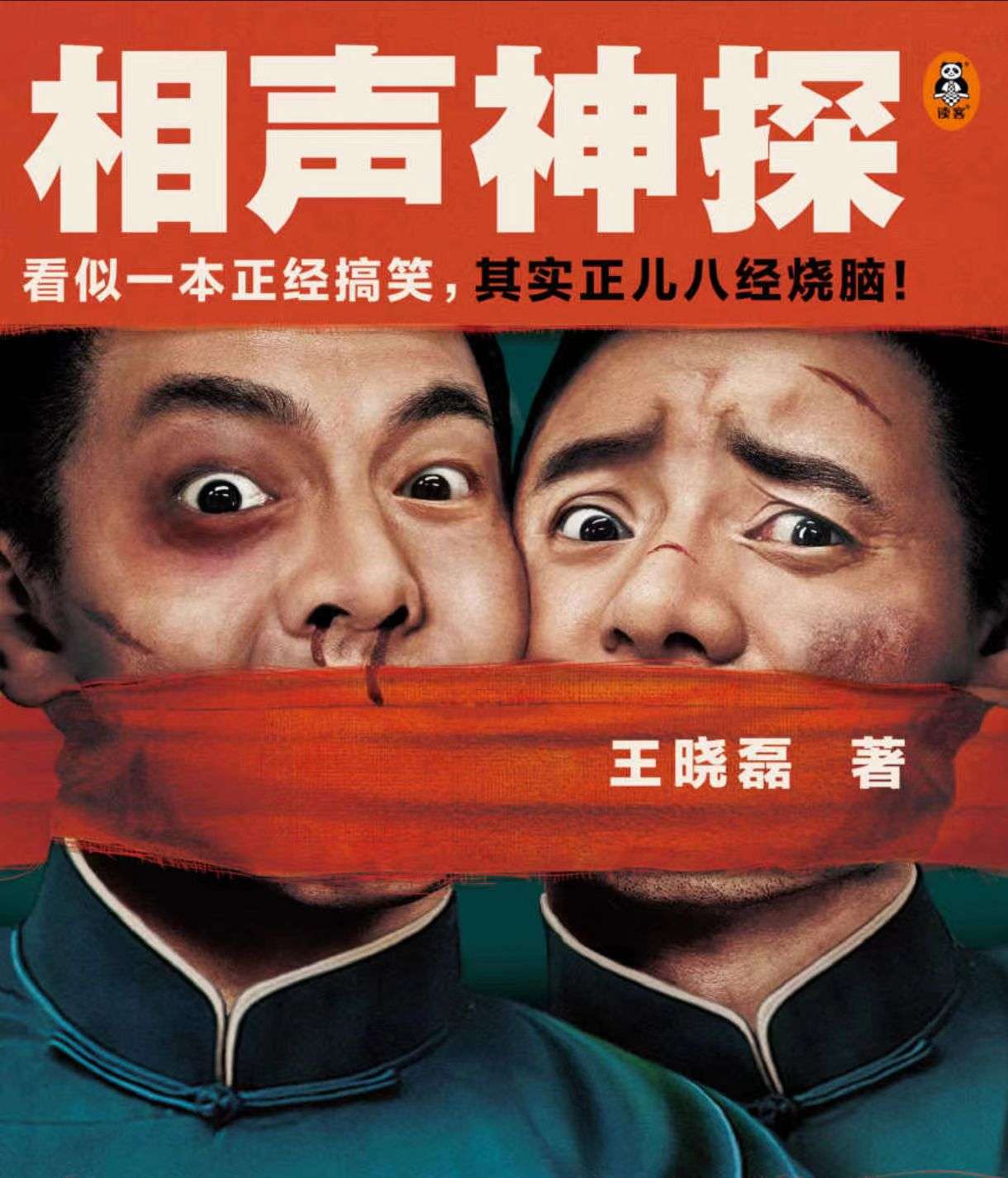

相声神探

王晓磊 著

1

序幕 “圆粘儿”

民国十六年,天津。 他站在这条街上,想努力让自己不那么碍眼,却失败了。 对一个十四岁的男孩而言,刘大栓的个儿头本就不高,不仅小鼻子小眼稚气未脱,又穿了件不合身的大坎肩,越发显得瘦弱。他系上腰带活像一捆麻秆,往街边一戳,似乎来阵风就会被吹倒。可即便是麻秆,立在这条街上也是大煞风景,因为这是维多利亚大道。 这条以英国女王命名的大街是租界区的一道亮丽风景,洁净的方砖路、优雅的路灯、怡人的花园绿地,最引人注目的是道路两旁那一座座姿态各异的洋楼——怡和洋行、太古洋行、汇丰银行、花旗银行、麦加利银行……刘大栓不懂什么是巴洛克建筑,也不晓得这些洋行的国际影响力,只觉得这里的每栋房子都不比鼓楼小,那一根根气势恢宏的石柱比庙里的佛像还高。当然,他更不知道维多利亚大道是北方最重要的商务中心,其繁华程度不逊于英国伦敦那条与之同名的大街。

2

熙熙攘攘,利来利往,无论中国人还是外国人,来这条街都抱着同一目的——赚钱!大栓自然也不例外,但他只是个拉洋车的伙计。 拉洋车这行业始于清末,据说是从日本传过来的,故而中国人称其为“东洋车”,后来叫着省事变成了“洋车”,天津市民又俗称其为“胶皮”。近十年随着城市扩张,洋车越来越多,无论大街小巷总能看到它们的身影。不过刘大栓接触这种人力的交通工具才半年,这是头一天真正开始拉车。 和大多数在这座城市卖苦力气的人一样,他也不是天津人。大栓的家乡在直隶滦县,他爹是矿工。他没上过学,所认识的几个字是他爹拿皇历教他的,什么叫吉,什么叫凶,什么叫开仓,什么叫动土,什么叫诸事不宜……再多的字连他爹也不认识。或许这就足够了,不出意外的话,他将来也会当矿工,娶个矿工的女儿当老婆,生几个孩子未来接着当矿工。

3

可意外偏偏发生了,父亲失踪,母亲亡故,大栓只能带着弟弟跑到天津,投靠在天津拉洋车的二叔。其实他以前从未见过这位二叔,只是曾听父亲念叨过这门亲戚。功夫不负有心人,这位亲戚还真叫他找到了,而且二叔、二婶膝下无子,只有个女儿,于是很慷慨地收留了他们兄弟。 但是天意弄人,还不到半年,二叔就得了重病,不能再拉车养家,于是大栓接替二叔,开始了“二轮生涯”。在天津哪里拉车最挣钱?当然是租界。幸而二叔交的捐税多,有一件四条花纹的号坎[1],可以出入英、法、比、日四国地界。大栓也是初生牛犊不怕虎,趾高气扬地绰起车把,直奔维多利亚大道…… 可真到了地方,目睹这里的景致,他肚里的底气又泄了。这简直是另一个世界。有人好几次从他的身边经过,大栓想招揽他们坐车,光张嘴却说不出话——

4

咳!说出来也没用,那是一些金发碧眼的洋人。他连中国字还不认识几个,跟外国人说什么呢? 几次欲言又止之后他把车泊在路边,来个愿者上钩。可谁也不愿意坐孩子拉的车,耗到正午十二点,大栓更傻啦!伴着教堂传来的钟声,大街喧闹起来,每栋建筑都拥出形形色色的人,有西装笔挺、叼着烟斗的“大班”,有歪戴软帽、说说笑笑的青年,有灰色制服、挂着勋章的军官,金发的、灰发的、棕发的……最引人注目的是一队洋兵,身穿红呢子军服,头顶着毛茸茸的黑帽子,扛着长筒步枪,下身竟穿着黑红格子的短裙,露着毛茸茸的小腿。大栓暗想——洋鬼子果真邪门,大老爷们儿穿裙子! 街上也不乏中国人,他们大多穿着光鲜耀眼的绸缎大褂,蓄着整齐的小胡子,拄着文明棍,拎着大皮包,一望便知非富即贵。街上时而还冒出几个西洋女人,穿着花里胡哨的百褶长裙,腰却束得紧紧的,活像大葫芦。

5

见她们袒胸露背,大栓有点儿不好意思,忙把头扭开,却又忍不住斜眼偷瞄,心里纳闷儿道:她们穿的鞋后跟咋那么高?还有那帽子,真怪!干吗把葡萄顶在帽檐上? 大栓正瞧得出神,忽觉倚在旁边的洋车动了一下,顿时紧张起来——难道有人偷车?他赶忙回头,却见几个挎着布兜儿的小孩从街角跑来,连蹿带蹦地跃过车把,手里挥舞着报纸,乱哄哄地喊着:“看报!看报!南方政府迁都,沈阳工人游行,白宗巍坠楼案又有新线索。快来买!《大公报》《益世报》《晨报》《商报》《泰晤士报》……”吵吵嚷嚷的,一溜烟儿窜入人群。大栓望着这群小孩,暗骂自己废物,连几个小娃娃都不如,于是也开始憨着脸皮招揽客人。 偏偏这时抢生意的来了,有些拉车的早掐准时间,钟声一响便奔到这条街上。他们轻车熟路反应机敏,眼观六路耳听八方,如果有人操着浓重的天津口音喊“胶皮!”他们立刻一边嚷着“上哪儿,您嘞?”一边点头哈腰地跑过去。

6

若有人斯斯文文地叫“黄包车!”他们就装出一嘴南方腔调“来哉!来哉!”地凑过去。对付洋人他们也有一套,快步上前鞠躬行礼,“哈喽!(Hello!)”“咕嘟阿福兔奴!(Good afternoon!)”“喂哎哟狗,塞?(Where are you going, sir?)”没说几句,洋人就乖乖上车。大栓瞧得直眨眼——说什么呢?“喂哎哟狗,塞?”咋这么管用?“哎哟狗”是什么狗?这种狗怎么喂?为什么后面还有个“塞”?难道狗吃得太急,噎着了? 大栓像只没头苍蝇,左扎一头右撞一下,每次都叫别的拉车的抢了先,正急得抓耳挠腮,猛一抬头,发现了合适的目标。那是个穿黑制服的青年,明显是中国人,留着小平头,腋下夹着一顶黑色檐帽,还戴着白手套。大栓如获至宝,唯恐别人抢生意,三两步地奔到近前道:

7

“先生,您坐车吗?” “啊?”那人扭过头,讶异地看着他。 “您坐车吗?”大栓竭力克制着家乡口音,又问一遍。 “我?!”那人仿佛听到一件不可思议的事。 大栓心里着急,结结巴巴道:“大哥,您帮帮忙吧,照顾一下我的买卖。” “我真想照顾你,可是……”那人抬手指向停在不远处的一辆黑色汽车,“我坐你的车,我的车谁开?” 原来他有私人的汽车司机! “哈哈哈……”旁边几个拉车的发出嘲笑,显然他们看到了这尴尬的一幕。大栓脸上发烧,忙不迭地跑开,才发觉拐角的岔道上停着两列汽车。奔驰、福特、庞蒂克、雪铁龙,司机有的吸烟,有的看报,有的擦车,显然都在等候主家。毫无疑问,那些拥有汽车的商人和官员自然要比坐洋车的更阔绰。 半个钟头过去了,行人渐渐稀少,大栓依旧空着车。他根本抢不过那些有经验的同行,只能继续守株待兔,又把车停在西侧一座建筑前。

8