《百年巨匠》是央视有史以来第一部大规模、全方位拍摄制作的关于文学泰斗、画坛巨匠、艺苑大师的大型人物传记系列纪录片,也是首次用独特的影视镜头语言对20世纪中国近现代史上最具影响力的艺术巨匠进行的全方位的影像解读和人物诠释。动人心弦、精彩纷呈的人物故事,再现了一代艺术大师真实生动、极富传奇色彩的人生历程。

重要提示:

(口述):剧中被采访者的口头叙述

(自述):剧中主人公的自述

(引文):剧中人物文章引用

(旁白):剧中画外音

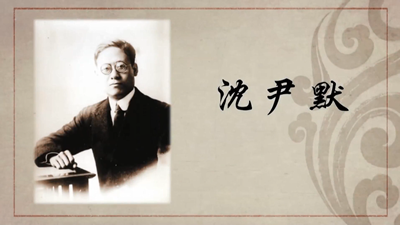

书法篇·沈尹默

1.

春日里的西湖,远山如黛,绿水如蓝。1909年春河景明的一天,有两位年轻人泛舟西湖,徜徉于这一片湖光山色之中。他们中一名叫苏玄瑛、号曼殊,是位诗风清艳明秀的诗人,另一位是杭州两级师范学堂的教员沈尹默,诗词名声同样誉满杭州。青山隐隐,碧水迢迢,感受着无边的惬意,两个人兴之所至,相互惆怅。

2.

苏曼殊出示了自己的一首近作:白云深处拥雷峰,几树寒梅带雪红。斋罢垂垂浑入定,庵前潭影落疏钟。 虽然沈尹默看出了苏曼殊的出尘之念,但不曾想到,就在这次泛舟西湖后不久,他竟然穿起布衲僧衣,对青灯黄绢,自礼空王。于是,在他寄赠给自己的一本画册上,沈尹默题写下这样一首诗:脱下袈裟有泪痕,旧游无处不伤神,何堪重把诗僧眼,来认江湖画里人。

3.

苏曼殊同样看出了沈尹默的惋惜之情,但他同样不曾想到,这位以诗名世的师范学堂的教员,日后还将以书传世,并在20世纪的中国书法史上举足轻重,那年,沈尹默26岁。与苏曼殊相识交往之时,沈尹默正经历着个人事业上一场空前沉重的困惑,一直在书法上苦心孤诣的他,却遭到字俗在骨的批评,而发此评论的不是别人,正是大名鼎鼎的陈独秀。

4.

1908年秋,沈尹默从家乡湖州来到杭州,执教于人称“杭高”的杭州二级师范学堂。在杭州,他结识了自号“江南刘三”的刘季平,这是一位尚气谊、重然诺的名士。重阳节之夜,刘三邀沈尹默在自家的住宅黄叶楼对饮,纵谈时局。感慨之余,沈尹默挥毫写下《题季平黄叶楼》一诗:眼中黄落尽雕年,独上高楼海气寒,从古诗人爱秋色,斜阳鸦影一凭栏。

5.

沈尹默未曾想,正是这首诗给他引来一位不速之客。几天后,一位身穿竹布长衫的男子登门拜访,自称姓陈名独秀,自仲甫,安徽怀宁人。未来及寒暄,来客便开门见山道:“昨天在刘三处见到你写一诗,诗很好,但字则其俗在骨。”对于自幼年起即遍临名家碑帖的沈尹默来说,这不至于当头棒喝。陈独秀的快人快语,虽然颇觉刺耳,令他难堪,但继而细想,又振聋发聩,一针见血。

6.

陈独秀对沈尹默的批评,透露的正是他自己书法上的审美观。陈独秀认为,一般以帖(tie4)学为宗的书法,若无厚实的北碑为底,用笔单调柔弱,容易滑向媚俗一路,这一观点也和清末书法界由尊帖转向尊卑的风尚是一致的。(沈培方口述)“清代都争先恐后的写赵、董,而赵、董呢,就因为没没有笔法支撑,就越写越弥弱。”

7.

(沈培方口述)“当时正好出土很多文物,包括古代的碑板,那这些反对帖学的学者、书家觉得,这些出土的东西写得很雄强,这一批学者认为我们现在这个书法应该学出土的那些碑板的那种气象。”对陈独秀的批评,沈尹默虚心接纳,开始逐日临摹汉碑。为了做到掌竖腕平,每次写字时,他都要在手腕背上放一面小镜子,如果没有做到掌竖腕平,小镜子便会掉下。

8.

陈独秀的针砭让他受到强烈的震动,并意识到自己书艺的症结所在。汉阴县是沈尹默的诞生地。1883年6月11日,即清光绪九年,他出生于汉阴县城的一个官宦世家。今天,汉阴县建有三沈纪念馆,纪念的正是沈士远、沈尹默、沈兼士昆仲,他们兄弟都曾任北大教授,有北大三沈之称,同为现代史上的杰出学者,延续了中国一门数杰的传统佳话。

9.

沈尹默生于斯长于斯,汉阴县城的私塾里塾师吴老先生,对黄自元的书法极为崇拜,于是让12岁的沈尹默临摹黄氏《九成宫醴(li3)泉铭》。1902年春天,一个女子的出现,让沈尹默从少年踏进了青年。远道而来的是汉阴毗邻县县丞之女朱芸,字云君。云君长沈尹默两岁,善诗书,写的一手好字。经由父母同意,沈尹默与朱芸结为夫妻。

10.

(沈尹默之孙沈长庆口述)“沈尹默的家在汉阴,离安康大概有个五六十里地,朱芸的家离安康也有个四五十里,经过介绍以后呢,他们之间就有诗书来往。我祖母写了一手好字,也会吟诗,这也是他们的一个感情基础。”(旁白)学习书法是夫妻俩共同的爱好。那时汉阴一代的书法家都是从临习各种临本、摹本入手,这类墨迹统称为帖。

11.

黄自元的《醴泉铭》也是临本,写的是初唐大书法家欧阳询的作品,但与欧体的险劲刻厉相比,黄氏的书法是典型的馆阁体,姿媚匀整,纤巧秀丽。(金运昌口述)“黄自元是写一手好欧字,他把自己对于欧体结构的心得写成一本字帖,叫‘间架结构九十二法’,一个字怎么写出来好看,他都给你归纳了,这样呢,就造成了一种学习书法的捷径。这个捷径好不好呢?对于一般人来说很好,很方便,很快。但是不利于发展,不利于向艺术提升”。

12.

临摹黄自元给少年时期的沈尹默带来深刻影响,使他偏爱流美的帖贴学书风,而不喜欢雄浑拙朴的碑派书风。对自我陶醉但又迷茫多年的沈尹默来说,陈独秀的批评堪称药石之论。他决心另起炉灶,脱胎换骨,从头开始。多年后,他卓然成为书坛名流之后,他在自己的书中感叹了(引文)“陈独秀对我直率而中肯的批评,的确使我茅塞顿开。我自幼受黄自元的影响太深,取法不高,的确有些浪掷韶光,如今一语会心,使我今后有了方向。”

13.

吴兴是湖州的旧称,这座环太湖地区唯一因湖而得名的城市,素有丝绸之府、鱼米之乡、文化之邦的美称。1907年27岁的沈尹默奉母离开陕南,移居浙江五兴,这是他平生第一次回到祖籍地。在湖州,沈尹默常去赵孟頫(fu3)故居散步,赵孟頫的书法用笔圆活流畅,骨力秀劲,让沈尹默赞叹:真乃有唐人之致去其纤,有北宋之雄去其犷。

14.

通过细细揣摩赵字雍容遒丽、圆转流美的笔法,沈尹默书艺大进。此时,无论诗词还是书法,沈尹默的名声都超越了湖州一隅,于是,杭高向他发出邀请,请他前往任教。执教杭高期间,沈尹默与马一浮、章士钊、柳亚子等名人雅士相互唱和,诗意浓浓,而他的声名亦日益显著。1913年春天,他收到来自北京的一纸聘书,延聘他赴北大任教。