1在东风养老院,每个老人都有着故事,因为时代的痕迹,故事或激越或普通,沉积在他们身上,构成每个人独一无二的人生史,慢慢你也就发现,这也是他们尊严的来源。

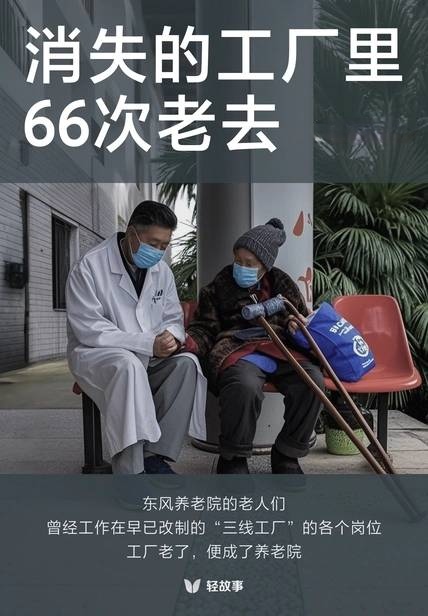

工厂老了,便成了养老院

早上5点,天刚蒙蒙亮,四川乐山桥沟镇东风养老院的66位老人从睡梦中陆续醒来。老人睡得早,醒得也早,睡眠总是浅浅的梦。先是老人悉悉索索地翻身,传来找水喝的磕碰声,可能还有几个晨困的哈欠,然后是护工上楼的脚步从远而近,在安静的老旧大楼里发出连续的空音。无法自理的老人们睁眼躺在床上,等待护工给他们擦净身子,换上新的尿不湿。那些能够自理的老人,便在尿不湿一张张被撕开的声音中,自己起床、洗漱,下楼出门,看一看山沟中西南天空层层亮起的云影。

2养老院楼下是被老人们称作“小海南”的花园,郁郁葱葱的绿色里,让老人们在西南内陆想象海洋暖风的,是几颗高大的槟榔树。春夏之交,正是“小海南”最漂亮的时候,淡黄色的是黄葛兰,桔红的是旱地莲花,夜来香的香气在晨雾中还未消散,桂花藏在华盖一样的绿影中。这里是晨起的老人散步之所,养老院里一位86岁、弯腰就能轻松碰到脚尖的老人,每天早上会绕着“小海南”跑上几圈,速度虽然缓慢,却像时针一样准确。安静的79岁老太太喜欢将摘下的两朵黄葛兰,用针线穿在一起,雀跃地塞进陌生人怀里,后来,老人们都学会了,他们将散发出浓郁香气的黄葛兰串起后,挂在胸前,因为口耳相传,这样可以驱蚊。

3许多花都是老人自己种下的,比如旱地莲花的种植者属于一位85岁的老太太,当她刚搬来养老院的时候,将种子撒在花园里,旱地莲一年三季,小喇叭一样的花就从土里跳了出来。如今,到了收获的时候,在她房间外的长椅上,18个花瓶,其中8个都是吃光了的药罐,旱地莲鼓鼓囊囊塞在每个罐子的瓶口,花期常常数日不败。

东风养老院修建在东风医院的旧址上,而东风医院属于早已改制的国营东风电机厂。所以可以说,养老院里的老人许多都彼此熟识,至少是面熟的程度——他们中的一多半,都是原来东风厂的职工。东风厂号称有“十里厂区”,老人们先是在四散的车间中听机器轰鸣,然后,机器关掉了,他们变得更老了,便一个接一个搬进了这栋养老院大楼。

41960年代末,以“三线建设”的名义,来自东部7个省8个厂、近2000名工人从天南海北搬来了桥沟,组建东风电机厂,专门生产核燃料专用设备,在《四川乐山名企业》一书中,提到东风电机厂,浓墨重彩的话是,这间工厂“确保了我国氢弹、原子弹上天”。那是一个宏大叙事的家国情怀与个人命运交织的时代,工人们听从了祖国的召唤,义无反顾来到这条山沟,他们只是没想到真的会终老于此。

来自上海的工人,是远道而来的工人中唯一带上成套家具的,床、衣柜、五斗橱、饭桌、写字台,统统托运过来,因为预计山沟里什么都没有;而一位来自大连的工人,不辞辛苦带来了贝壳,后者随着她一起,在大山中待上了五十年;一位北京的工程师说,现在回想当年,最后悔的是没有多带些盐来,当年这里盐都只能定量。

5如今,这些筚路蓝缕的故事都已成往事,在二楼的走廊,3个上海老人和2个江苏老人喜欢凑一块儿聊天,分享老年人的食谱,他们不再说半生不熟的四川话了,操起了年轻时的上海话,旁人难以听懂,顶多只能明白一句“谢谢侬”。

养老院里的老人们曾经工作在东风厂的各个岗位,这让如今的养老院,宛如当年工厂的倒影——工厂老了,便成了养老院。这里有曾经的刨床工人,如今喜欢不遵医嘱偷吃方便面;有铸造工人,放在床头的凤凰牌电风扇是她的车间产品,风扇已经用了40年,扇叶和铁网几乎没有任何锈迹;还有一位原来的车间小组长,保留着领导的尊严,喜欢和别人分享食物,要是有人扫了他的兴——比如拒绝了他递来的一袋橘子,老爷子一恼,就会把橘子掼在地上。这里还有原来工厂的财务、子弟小学的音乐老师,甚至连工厂的厨师都搬来了,在自己的床边放满了锅碗瓢盆,菜刀砧板,仿佛时刻准备着再次下厨。

6“当年我是坐着专列来的。火车从北京出发,开了两天一夜。”90岁的老太太王杰有着一头银色的短发,她有着养老院里的最高学历,毕业于北京大学,专业是原子能化学。1966年,她和同样毕业于北京大学的丈夫志愿报名来到乐山,住进没有厕所的宿舍。

“那个时候苏联有原子弹,美国有原子弹,我们没有,所以我们自己也要制造原子弹,我就报名了。”

两个北方人都是第一次来西南内地,四川阴雨连绵,他们还让远方的家人从北京寄来雨鞋。工厂的生活一过就是五十年,他们没有子女,等他们老了,工厂改制了,又一起搬进养老院,在养老院的第二年,丈夫摔了一跤,三天后就去世了。

7丈夫去世后,她将原来工厂分配的房子卖了两万块,都做了养老院的住宿费,如今,她一个人待在原本为她和丈夫两个人准备的房间里,偶尔看新闻到晚上十二点。有时候,怕影响别人,作为祖籍的山东人,她还躲在房间里生吃她喜欢的大蒜和大葱。

养老院里的生活波澜不惊,老人们心照不宣,他们将终老于此。养老院分着“特护区”和“自理区”,所谓“特护”,便是终点之前。在“特护区”,一个护工平均照顾7个老人,照看不过来,就用布条把老人固定在座椅或床上,有的人手腕就被勒破了皮。从建院到现在,东风养老院已经住进了两百余人,现在只剩下66个,每个人的路都是相似的,先是“自理区”,再是“特护区”,然后他们便永远的消失了。

8老人们说,最好的结果,是还在自理区的时候,一切就结束,那意味着更多的尊严,更少的痛苦。

“我要在这边走就好了,人睡着了,拜拜,就到了火葬场。”一位自理区的老人说,如果我们接受现实的残酷总是不可避免,那么可以说,这句话还有一点伤感的幽默。