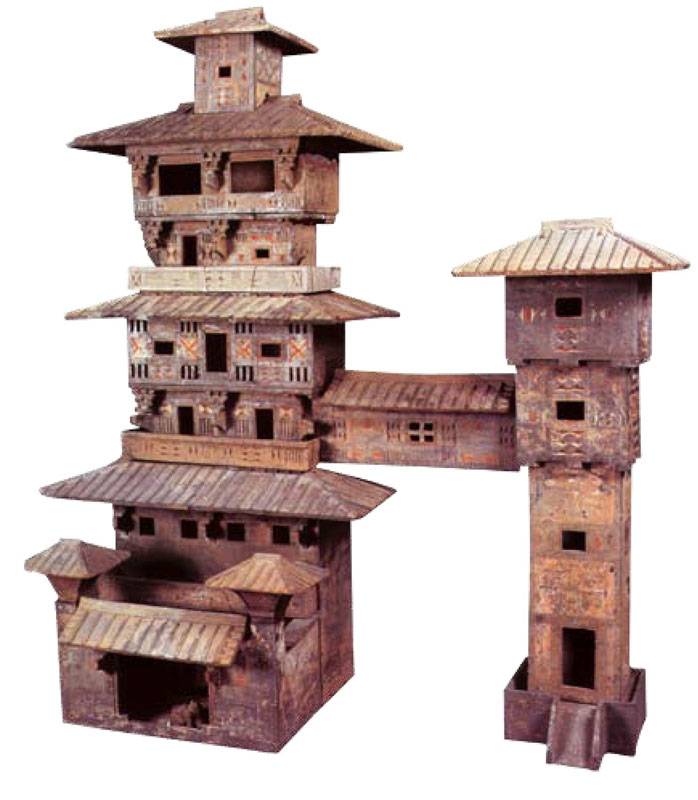

14 汉代中原的高楼建筑——汉七层彩绘连阁陶楼

制造年代: 东汉(25-220);外形参数: 通高192厘米,面阔168厘米,进深78厘米;出土时间:1993年河南省焦作白庄6号汉墓出土

制造年代: 东汉(25-220);外形参数: 通高192厘米,面阔168厘米,进深78厘米;出土时间:1993年河南省焦作白庄6号汉墓出土

1、相对于西方建筑以砖石结构体系为主,中国古建筑则以木结构体系为主,具有完整独特的建筑风格,并对东亚各国的建筑产生深远影响。但由于木结构建筑本身容易受自然灾害影响,再加之人为破坏,使我国传统建筑保存至今者寥寥无几。

文献记载两汉时期建筑承继先秦建筑技术成就,并不断创新与探索,使得这一时期建筑技术得到全面蓬勃发展,主体木构架结构趋于成熟,是中国建筑史上第一次发展高潮时期。然而昔时的宏伟壮丽建筑,现今多已化为烟尘,仅存少数的断壁残垣。

2、因之学者们主要是通过对考古出土的与建筑相关文物、考古遗存、遗迹等与古文献结合开展对两汉时期的建筑研究。在出土的汉代壁画和画像砖石上常可以看到两汉时期大量的楼阁建筑,多层木梁柱建筑的出现,表明这一时期木架构建筑技术有了重大的突破。汉代的高楼究竟是如何建造的?但这些局限于平面上的建筑图画,是很难真正解答这一时期高层建筑的构造。幸而河南焦作出土的一批陶质建筑模型,立体生动地再现了当时楼阁搭建的木架结构形式,成为研究汉代楼阁建筑的标本。

明器中的摩天楼

3、

西北有高楼,上与浮云齐。

交疏结绮窗,阿阁三重阶。

相信《古诗十九首》中的《西北有高楼》一篇,很多人都不会陌生,而在古代东汉时期,古人就建造出了堪比当今“摩天大厦”的——七层连阁式彩绘陶仓楼。

这座“摩天大厦”是陶制品,由多层主楼和附楼组成,两楼之间巧妙地由一横架于空中的阁道联结成完整的建筑。主楼前为长方形院落,院门为双扇门扉,可以开启闭合。院门外有一人俑肩扛粮袋正迈入院内,院内一看门犬懒散地俯卧地面。走进院内,可以看到一座7层仿木构的重楼建筑,楼的一二层是用于囤放粮食的仓房。

4、在2层建有一长条形平座,即类似现在的外廊和阳台,一架楼梯从底层直上2层平座。在2层开有4个方形仓门,周围阴刻彩绘细线,象征门框。运粮人顺沿着楼梯抵达2层,将粮食存放入粮仓内。在2层仓房顶部覆盖有宽大的腰檐,檐下有斗拱出挑支撑。屋檐上有排列整齐的一道道瓦垄。

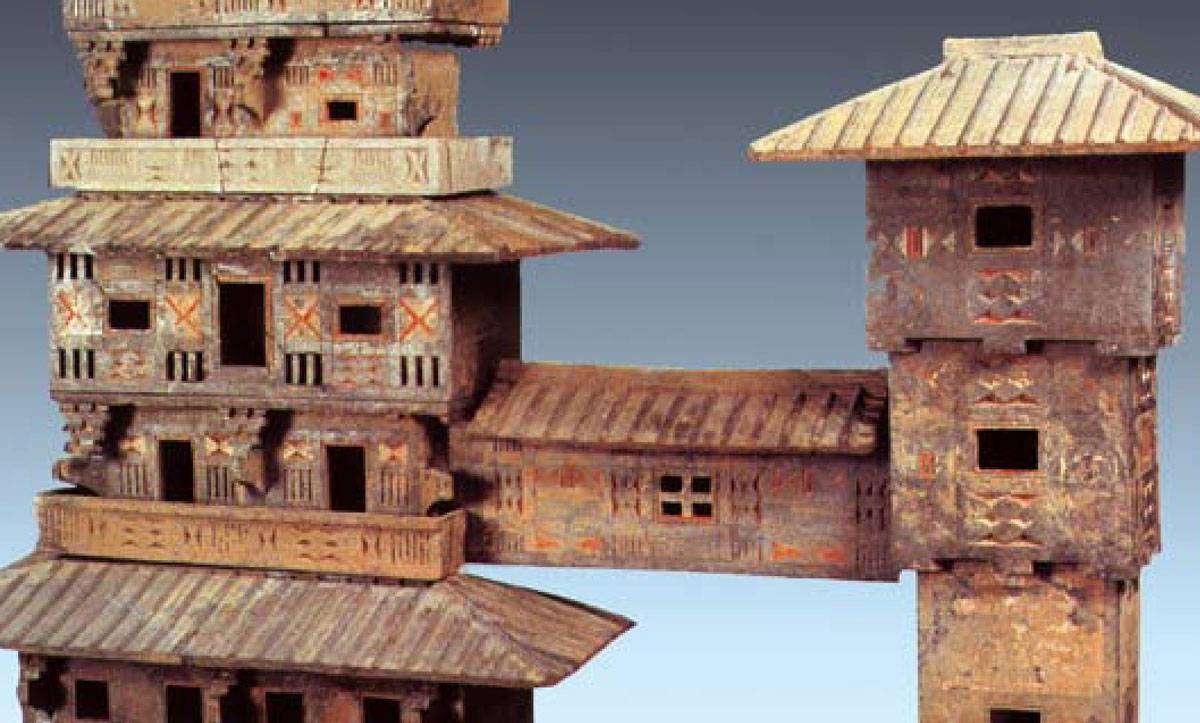

3层楼前也建有外廊,在外廊栏板上精心雕刻和彩绘对称的几何纹图案。3层楼为两开间,门两侧各开有直棂窗。3层一侧则通过阁道与旁边的附楼建筑连接。

汉七层彩绘陶楼阁道

汉七层彩绘陶楼阁道

5、4层为单独的一间,前壁开有一门和二窗。窗户两侧雕刻有对称的网状菱形纹和对顶三角纹几何图案。4层楼顶也覆有宽大的腰檐,檐下可以看到枋木和斗拱等建筑构件。

5层建筑环绕一周建有回廊,也为单独的一间,门开在前壁偏一侧,另一侧为一正方形小窗。

6层开有两窗,顶部覆屋顶。

第七层楼体窄小,接近正方体,正面中部开有一正方形小窗,四周墙体镂刻有各种几何花纹。

6、附楼通高128厘米,为4层建筑,楼体建筑在高台基座上。高台正面有坡道直通台上,坡道两侧设有护栏。附楼一层开有一门。2层至4层均开有一窗,每层窗户四周镂刻和彩绘有三角纹、网状菱形纹、直棂纹等几何花纹。

阁道横架于主楼和附楼3层之间,将两座楼连为一体。阁道为横长方体,上覆两面坡顶,前壁正中开有一十字格窗棂的窗户。

7、七层连阁式陶楼模型为灰陶质地,在制作时先用泥块或泥版粘接成泥坯,放入陶窑中烧制后,再用画笔在楼体各部分绘制彩色的图案与纹饰。陶楼原通体施满红、白、黄等色彩绘,出土后大部分彩绘脱落。

从整体看,主楼高大雄伟,附楼挺拔秀丽,阁道空中横架,各建筑间高低错落有致。而楼层间腰檐与平座有节奏地外挑与内收,使楼体外观稳定中又富于变化,进而产生出建筑各部分虚实明暗的对比。