一 真实的切尔诺贝利比美剧更残酷更复杂

阿列克谢耶维奇:“被漏掉的历史就是我的事业”

弱者的视角

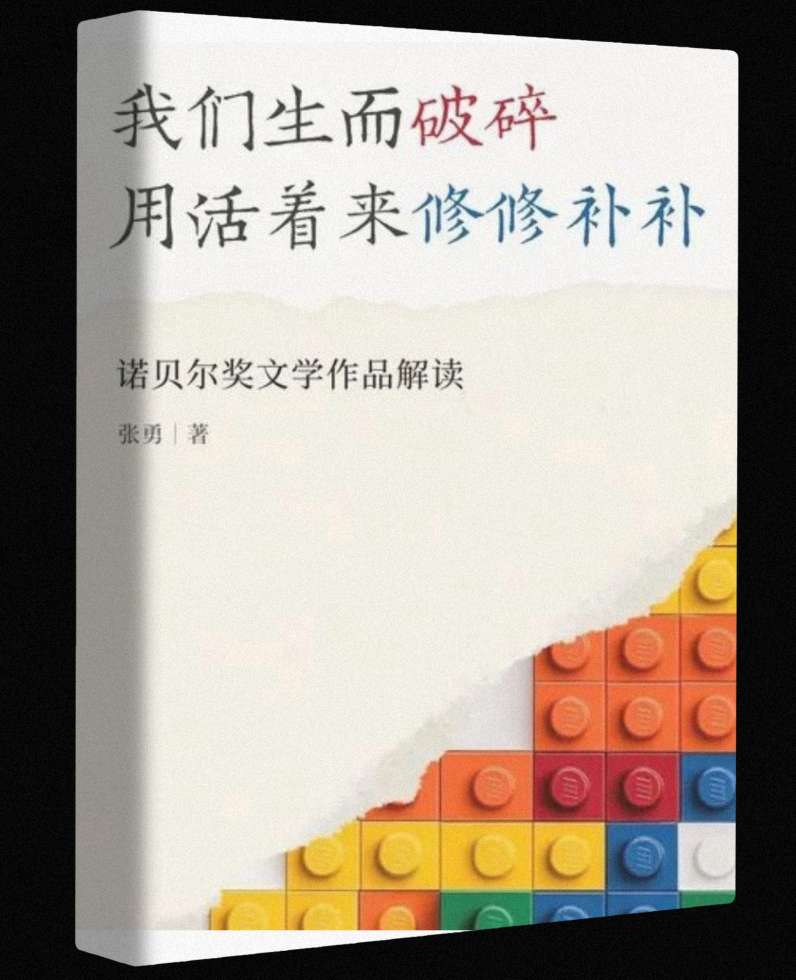

1这次我们要讲述的是2015年诺贝尔文学奖获得者,白俄罗斯作家阿列克谢耶维奇的《切尔诺贝利的悲鸣》。切尔诺贝利核泄漏事件现在已经广为人知了,这与前两年美剧《切尔诺贝利》的热播是分不开的。2019年,美国HBO公司制作的微剧集《切尔诺贝利》一开播,就广受好评,风头甚至超过了HBO的另一部神剧《权力的游戏》。

美剧《切尔诺贝利》中的一些素材就来自阿列克谢耶维奇的这本《切尔诺贝利的悲鸣》。电视剧的主要视角是与切尔诺贝利事件相关的政治人物和科学家们;而这本著作则主要是切尔诺贝利事件亲历者的讲述,其中绝大多数都是名不见经传的小人物。阿列克谢耶维奇说,“被漏掉的历史就是我的事业”。她关注的不是历史,而是“被漏掉的历史”,就是那些作为普通人的历史亲历者的故事、声音和感情。

2有人把这样的写作称为报告文学或纪实文学,还有人用当下正流行的概念,把它称为非虚构写作。无论如何,《切尔诺贝利的悲鸣》与我们讲的现代文学,在精神气质上是一脉相承的,它们都把目光投向了那些小人物,关注那些被侮辱与被损害的人。这里的“被侮辱与被损害的人”借用的是俄罗斯作家陀思妥耶夫斯基一部小说的题目,阿列克谢耶维奇的作品继承了俄罗斯文学的伟大精神,她说,“我是在伟大的俄罗斯文学的浸染中长大的”。

阿列克谢耶维奇1948年出生于乌克兰,1972年毕业于白俄罗斯国立大学新闻系。毕业之后,阿列克谢耶维奇做过中学教师和记者,她还曾在《普里皮亚季真理报》做过记者。

3普里皮亚季就是切尔诺贝利核电站的所在地,这座城市1970年建立,当地居民主要是兴建核电站的建筑工人和工作人员,切尔诺贝利核爆炸发生时,这个小城大概有5万居民。当然,核泄漏事件的受害者不止这5万人。切尔诺贝利核电站位于乌克兰边境,靠近白俄罗斯,事故发生后,由于风向的原因,白俄罗斯受核辐射的影响最大,核电站释放出的5000万居里的放射核素,有70%都降落在白俄罗斯,导致这个国家23%的土地都遭到了核污染,远远高于乌克兰和俄罗斯。我们可以比较一下,乌克兰受污染的领土是4.8%,俄罗斯是0.5%。

4可以看出,切尔诺贝利核灾难跟阿列克谢耶维奇是切身相关的,她关注这场灾难是必然的。作为一名女性作家,阿列克谢耶维奇关注历史事件的角度也很特别,她格外关注事件中的女性和儿童。前面我们说到,阿列克谢耶维奇始终关注被侮辱与被损害的人,关注弱者,而在男性中心的社会中,女性和儿童可以说是弱者中的弱者。

现代文学为何如此热衷于关注弱者呢?我想起了鲁迅说过的话,他说:“讲话和写文章似乎都是失败者的征象。正在和命运恶战的人,顾不到这些;真有实力的胜利者也多不作声。譬如鹰攫兔子,叫喊的是兔子而不是鹰;猫捕老鼠,啼呼的是老鼠而不是猫。”文学是什么呢?就是弱小者濒死前的呼喊,带着他们生命的最后体温。

“全世界的幸福都抵不上一个无辜孩子面颊上的一滴泪水”

5有人说,“时代的一粒灰,落在个人头上,就是一座山”。这是我们都可以理解的。但是,我们有没有想过,从个人的角度,从弱者的角度,甚至于从弱者中的弱者的角度来看,时代、历史、世界又会呈现出什么样的面貌呢?鲁迅说,文学是无力者的象征,是弱者最后的绝望呐喊。但这看似无力的文学,恰恰给我们提供了另外的视角,让我们重新打量这个世界。

从女性和孩子的角度来看,世界会不一样吗?教育学家说,父母跟孩子说话的时候要学会蹲下来,不要居高临下,要跟他们平视,跟他们做朋友。可是,我们有没有学会蹲下来,从孩子的视角去看看世界呢?甚至我们有没有学着从动物的视角来看这个世界呢?

6《切尔诺贝利的悲鸣》中的一个讲述者说,“所有用四条腿走路的动物眼睛都看着地面,只有人是直立的。人类高举双手,面朝天空,向上帝祷告。”在他看来,人直立为的是向上帝祷告的,而不是高高在上的。

叙事视角的变化恰恰是现代文学中的一个重要特征。现代文学中出现了大量的限制性视角叙事,叙事者不再是全知全能的,在现代文学中它还经常被推向极致,叙事者的认知能力是低下的,低于读者。叙事者经常是孩子、盲人、哑巴、疯子、智障者、白痴,甚至动物,比如日本作家夏目漱石的长篇小说《我是猫》,就是通过猫的眼睛来看人类。这是为了追求一种陌生化的效果,让我们熟悉的日常生活变得新鲜。

7但是,更值得注意的是,这也是从另一个角度去重新审视现代社会。现代社会那些宏大建构,比如革命、进步,等等,同时,也拷问了现代社会的基础——理性,追问现代社会的一个巨大谜团,人类在现代社会越来越追求理性,为什么会出现非理性的行为,导致巨大的灾难呢?最为典型的就是战争。

阿列克谢耶维奇就是从这样的角度去关注战争、关注核泄漏、关注大的历史事件的。拿核泄漏来说,它关系到的不是如何更安全、更有效地利用原子能的问题,而是核灾难到底让我们对现代性做了哪些反思,否则的话,即使没有核泄漏,也有可能会有核战争,或者其他的现代悲剧。

8现代到底是为了什么呢?当然是为了人,而不是为了所谓的现代。阿列克谢耶维奇在《最后的见证者:101位在战争中失去童年的孩子》的题词中,引用了陀思妥耶夫斯基曾经提过的问题:“如果为了和平、我们的幸福、永恒的和谐,为了它们基础的牢固,需要无辜的孩子流下哪怕仅仅一滴泪水,我们是否能为此找到一个充分的理由?”陀思妥耶夫斯基给出的回答是,“这一滴泪水不能宣告任何进步、任何一场革命,甚至于一次战争的无罪。它们永远抵不上一滴泪水”。就是说,任何进步、任何革命、任何战争,都抵不上一个无辜孩子的一滴泪水。

这让我想起了南非首位黑人总统曼德拉类似的话,他说,“在如何对待儿童这方面,最能展示出一个社会的灵魂”。当然,这里的儿童、孩子只是一个象征性的说法,也可以换成“人”。一个社会的灵魂,集中体现在它如何对待每一个人上面。

“我在收集和整理一部人类情感史”

9我们说过,阿列克谢耶维奇关注的是“被漏掉的历史”,就是历史中那些普通的亲历者的故事、感受和声音。这么做不是为了填补原先的历史,而是为了重新打量历史。在《锌皮娃娃兵》的题词中,她引用英国作家萧伯纳的话说,“历史会说谎”。被漏掉的历史往往就会揭示出历史所说的谎话,甚至于这些谎话的根基,比如“进步”“革命”这些伟大的修辞都会连带着被颠覆。

被漏掉的历史主要不是普通人的遭遇,而是普通人的情感态度。阿列克谢耶维奇说,“大历史不在乎我们的感情,大历史记录的只是人的行为。后人感兴趣的,是与自己一样的人当时的感觉”。

10因此,阿列克谢耶维奇在《切尔诺贝利的悲鸣》的后记中最后说,“我时常觉得,简单和呆板的事实,不见得会比人们模糊的感受、传言和想象更接近真相。为什么要强调这些事实呢,这只会掩盖我们的感受而已。从事实当中衍生出的这些感受,以及这些感受的演变过程,才是令我着迷的。我会试着找出这些感受,收集这些感受,并将其仔细保护起来。书中的人已经过他人未知的事物。我觉得自己像是在记录着未来”。

阿列克谢耶维奇在这里区分了事实与感受,她更看重的是感受,而不是事实。我们在《切尔诺贝利的悲鸣》中看到,作为事实的切尔诺贝利核泄漏事件只有一个,但人们的感受却是各种各样的,甚至会出现截然对立的看法。