感谢遇见赏文雅读的您,雅读愉快☕️

冯骥才

冯骥才

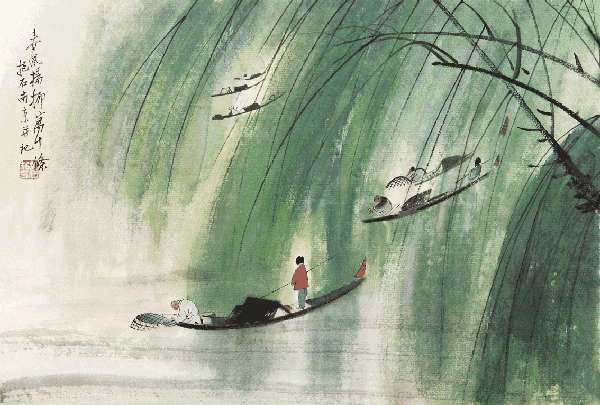

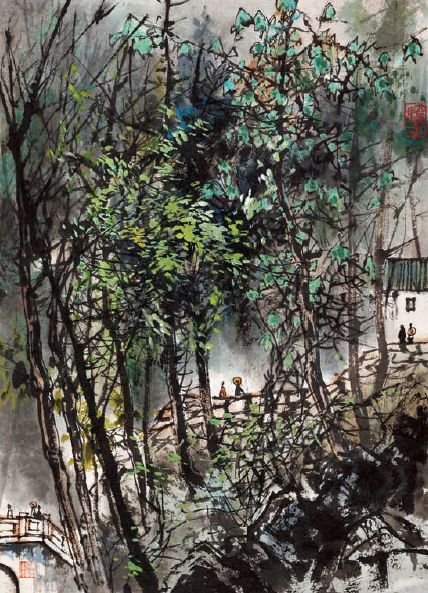

1、冯骥才,祖籍浙江宁波,1942年生于天津。青年时代师从北京画院画师恵孝同研习宋元绘画,并问道于吴玉如先生,学习古典文学。曾在天津书画社专事摹古。文革中饱受磨难,得以深谙社会人生。文革后登上文坛,为新时期文学重要作家。后重拾丹青,开创中西兼容、清新精雅、意境隽永的画风,海内外有“现代文人画”之称。

冯骥才兼为文化学者,二十世纪末以来投身文化遗产抢救,影响深远。现为中国文联副主席,中国民间文艺家协会主席,民进中央副主席,全国政协常委,国务院参事;以及开明画院院长,天津大学冯骥才文学艺术研究院院长、博士生导师。

2、著名作家、文学家、艺术家冯骥才先生于2017年3月20日在天津财经大学以四季与艺术为主题进行的一场演讲中提问到:

你们知道不知道二十四节气是世界文化遗产?知道的请举手。(一些同学举起了手)不算太多,但我很高兴还是有人知道。我在别的地方曾反过来问,二十四节气是世界文化遗产吗?没人回答我。这是我们文化人的责任,我们中国一个重要的历史文化的创造被世界公认,被世界所享用,应该由我们告诉老百姓,告诉年轻人。所以我要先讲一件我们的四季。

《中国人的四季,在骨头血液里》

作者 冯骥才

3、中国人的四季很独特。有一年冬天,我去了趟新加坡,那个地方“终年都是夏,遇雨即是秋”,全年气温都高达三十多度,只有下一场雨才能凉快一点,但很快又热起来。在那儿我遇见一个东北人,他告诉我,每到冬天他必须回家一次,不是为了过年,而是要回去冻一冻,他说:“我要是不冻一下,都不知道一年过去了。

中国人的四季,是深深记在我们的骨头里、我们的血液里。在二十四节气要评世界文化遗产的时候,我特地给文化部一位主管副部长写了封信,说我特别担心我们的二十四节气评不上世界文化遗产,因为它是我们中国人,特别是黄河流域的人,对四季的独特感受。黄河流域四季是分明的,二十四节气主要就是黄河流域的人,经过农耕社会七千年以上与大自然的融合交流,一代又一代的人把对四季的感知和积累的经验传给下一代,慢慢才总结出来的。

4、当然,其他国家也有四季,听过维瓦尔第的音乐《四季》,我们就能知道西方人对四季的感知。但我们中国人把四季分成了二十四节气,每一个季节的开始,我们叫立春、立夏、立秋、立冬。中国人很了不得,当春天真正来到的时候,我们叫“立春”,就是春天立住了,多么形象!春天和夏天正中间的那一天,就是今天,我们叫“春分”。春分这天的昼夜是相等的。夏和秋的中间叫夏至,秋和冬的中间叫秋分,冬和春的中间叫冬至。“分”和“至”不一样,最热的夏季和最冷的冬季,中间那天用“至”,而春季和秋季昼夜相等的那天,用的是“分”,你们体会一下,中国人的用字,多么讲究!

5、在这十几年的文化遗产抢救中,我们搜集到老百姓留下的谚语有几百万条,其中有相当一部分都是农谚。老百姓的农谚都是根据不同的节气,种不同的庄稼,指导人们的生活。有一句谚语,叫“春捂秋冻”,这是中国人的养生之道。春捂,就是得捂着点儿,把冬天的着衣习惯延长一点儿,这样才不至于生病;到了秋天,你再延续夏天的穿衣,往冬天里走一走,这样能一点一点适应寒冷。中国人就这样跟自然融合,我们多么懂得自然,我们多么懂得生活,我们多么懂得生命!我们作为二十四节气的创造者,首先要尊崇我们的文化。

6、无论中国人还是外国人,在不同的季节,我们感受到气候的变化、阳光的变化、风的变化,我们看到不同的花朵,我们听到不同的鸟鸣,都给我们耳目一新的愉悦。我们感受到自然不同的气息,这才有了吟咏四季的诗篇。

中国的古人有一个特点,就是因景生情。你看苏东坡有一首思念好友的词:“去年相送,余杭门外”,去年在杭州城门外送别友人,“飞雪似杨花”,漫天飞雪好像扑面而来的柳絮一样,“今年春尽”,今年春天快结束了,“杨花似雪”,满天飞絮像雪花一样,让人不禁想起去年同样的感受,就是雪和杨花的联想,然后他就写了一句很有感情的话,“犹不见还家”。

7、因景而生情,这是我们中国人情感的丰富。我们因景而生情,最明显的表现就是“团圆”。我们把团圆看得比什么都重要,这是我们的民族性,也是我们中华民族五千年生生不息的一个重要原因。中国的节日特别看重团圆。春节,除夕当晚如果你在外地不能回家,你一定会给家里打一个电话拜个年,那时候你打电话问候的声音,都跟平时不同,你的声音是急迫的,是亲切的,是炽热的,我们民族文化的DNA那一瞬间在你血液里发作了。

8、中秋节正好是丰收的时候,辛苦农耕的人们有了收成,高兴的时候要全家聚在一起吃一顿饭。中秋节又正好是一年里月亮最圆的一天,人们就把月亮的圆满和人间的团圆联想到一起,于是就做了个饼子,形状的就像圆圆的月亮,人们要品尝自己丰收的成果,还要做一点甜的馅儿,把心里的甜蜜放饼子里。看我们中国人,那时候虽然穷困,但我们的生活多么有诗意!比现在有诗意得多。那时候的我们,懂得自然,懂得人生,懂得生命,懂得生活里什么才是珍贵的。

一

《春天最先是闻到的》

作者 冯骥才

9、那时,大地依然一派毫无松动的严冬景象,土地邦硬,树枝全抽搐着,害病似的打着冷战;雀儿们晒太阳时,羽毛挓开好像绒球,紧挤一起,彼此借着体温。你呢,面颊和耳朵边儿像要冻裂那样的疼痛……然而,你那冻得通红的鼻尖,迎着凛冽的风,却忽然闻到了春天的气味!

春天最先是闻到的。

这是一种什么气味?它令你一阵惊喜,一阵激动,一下子找到了明天也找到了昨天—那充满诱惑的明天和同样季节、同样感觉却流逝难返的昨天。可是,当你用力再去吸吮这空气时,这气味竟又没了!你放眼这死气沉沉冻结的世界,准会怀疑它不过是瞬间的错觉罢了。春天还被远远隔绝在地平线之外吧。

10、但最先来到人间的春意,总是被雄踞大地的严冬所拒绝、所稀释、所泯灭。正因为这样,每逢这春之将至的日子,人们会格外的兴奋、敏感和好奇。

如果你有这样的机会多好—天天来到这小湖边,你就能亲眼看到冬天究竟怎样退去,春天怎样到来,大自然究竟怎样完成这一年一度起死回生的最奇妙和最伟大的过渡。

但开始时,每瞧它一眼,都会换来绝望。这小湖干脆就是整整一块巨大无比的冰,牢牢实实,坚不可摧;它一直冻到湖底了吧?鱼儿全死了吧?灰白色的冰面在阳光反射里光芒刺目,小鸟从不敢在这寒气逼人的冰面上站一站。

11、逢到好天气,一连多天的日晒,冰面某些地方会融化成水,别以为春天就从这里开始。忽然一夜寒飙过去,转日又冻结成冰,恢复了那严酷肃杀的景象。若是风雪交加,冰面再盖上一层厚厚雪被,春天真像天边的情人,愈期待愈迷茫。

然而,一天,湖面一处,一大片冰面竟像沉船那样陷落下去,破碎的冰片斜插水里,好像出了什么事!这除非是用重物砸开的,可什么人、又为什么要这样做呢?但除此之外,并没发现任何异常的细节。那么你从这冰面无缘无故的坍塌中是否隐隐感到了什么……刚刚从裂开的冰洞里露出的湖水,漆黑又明亮,使你想起一双因为爱你而无限深邃又默默的眼睛。

这坍塌的冰洞是个奇迹,尽管寒潮来临,水面重新结冰,但在白日阳光的照耀下又很快地融化和洞开。冬的伤口难以愈合。冬的黑子出现了。